Sinneslehre

(Aus: Thomas Göbel 1982 – die Quellen der Kunst – Lebendige Sinne und Phantasie als Schlüssel zur Architektur)

… Das reicht bereits, um die allgemeinen Bedingungen der Wahrnehmung zu formulieren. Zur Wahrnehmung müssen zusammenwirken: die Wahrnehmungsgegenstände, gesunde Sinnesorgane und eine die Sinneswerkzeuge ergreifende Seele. Wir dürfen nicht ausser acht lassen, dass die Sinnesorgane dem physischen Leib angehören, die Seele aber zu einer Seelenwelt gehört. Die Seele muss über einen dem Leibe zugewendeten Teil verfügen, mit dem sie sich in die Sinnesorgane hineinbegeben kann. Diesen Teil der Seele hat Rudolf Steiner «Seelenleib» genannt. Durch diesen Seelenleib erst wird die Sinnesempfindung in der Seele wach.

Eine zweite Art der Unterscheidung lässt sich treffen, wenn wir beobachten, aus welchen Phänomengruppen sich das geschilderte Ganzheitserlebnis der Naturbeobachtung zusammensetzt. In der Reihenfolge, in der das Naturerlebnis geschildert wurde, finden wir Farben, Begriffswahrnehmungen, Gestalten, Eigenbewegungen, Tasterlebnisse, Gerüche, Wärmeerlebnisse, Hörerlebnisse. Vom Ganzen der Sinneserfahrung her gesehen, ist das selbstverständlich eine unvollständige und in der Reihenfolge zufällige Aufzählung. Wir können uns nun darauf besinnen, dass jede Wahrnehmungsart, wie das Farbensehen, eine ganze Reihe von Qualitäten umgreift, zum Beispiel Rot und Grün. Diese unterscheiden sich – das ist unmittelbar einzusehen – prinzipiell von anderen Wahrnehmungsarten, zum Beispiel von den Tönen. Das Seelenorgan, das die Summe aller Farbqualitäten auffasst, soll «Sehsinn» genannt werden, dasjenige für die Hörerlebnisse «Hörsinn» und so weiter. «Sinn» heisst in unserer Betrachtung daher ein Seelenorgan, das für eine bestimmte Qualitätsart der Sinneswelt offen ist. Es wird sich zeigen, dass der Mensch zwölf solcher Sinne hat, die zusammen einen Teil seiner Seele bilden. Rudolf Steiner bezeichnete diesen Teil als «Empfindungsseele“.

Die Gefühlssinne

Der Sehsinn

Der Sehsinn

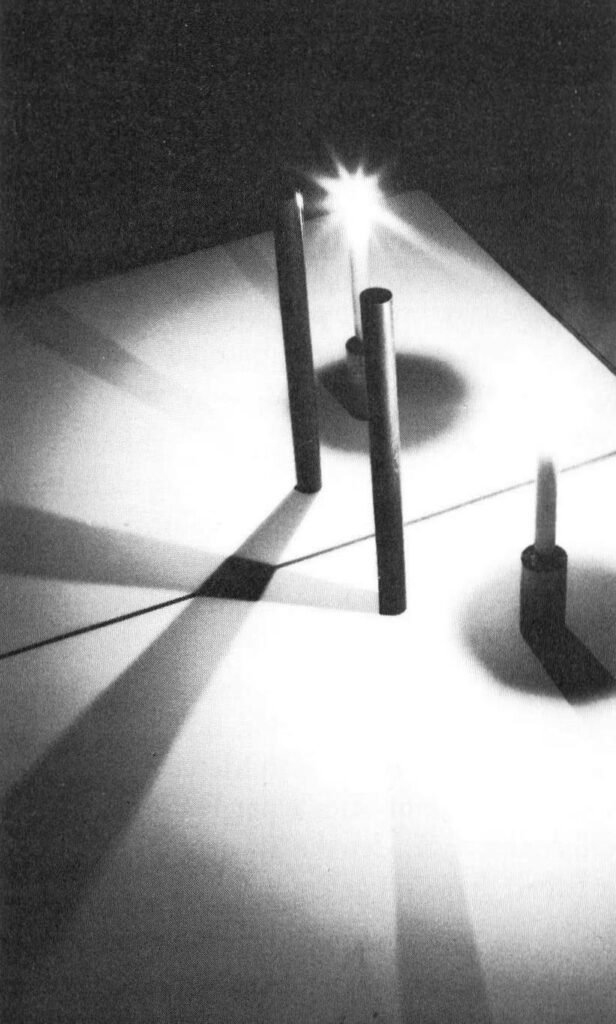

Wenn wir den Blick auf einen Baum richten, so müssen die folgenden Faktoren zusammenwirken, damit dieses Erlebnis zustande kommt: das Wahrnehmungsobjekt «Baum», die Sinnesorgane «Augen», der in die Augen ragende «Empfindungsleib», die «Empfindungsseele» und das wache «Ich», das den Blick auf den Baum richtet, dabei die genannten Seelenglieder und das Auge als Werkzeug gebrauchend. In der so entstehenden einheitlichen Wahrnehmung lassen sich mehrere Qualitätsfelder der Empfindungsseele unterscheiden: eine «begriffliche», die Baum zum Inhalt hat, eine «gestaltliche», die die Form, und schliesslich eine dritte, die die Farben zwischen Hell und Dunkel wahrnimmt. Nur auf die Phänomene, die mit der Farbenwelt zu tun haben, soll im folgenden geblickt werden. Erst wenn auf diese Weise alle Sinne betrachtet sind, wollen wir darauf zurückkommen, wie die einzelnen Sinne zur Ganzheit der uns gegebenen Sinneswelt zusammentreten. Die Erscheinungen des Farbigen in ihrer ganzen Vielfalt überblickend, lassen sich zwei Phänomengruppen durch den verschiedenen Gebrauch des Auges unterscheiden: einmal die Körperfarben an den Oberflächen der Gegenstände. Hier finden wir nur ausnahmsweise reine Farben. In der Regel wirken sie erdig und gebrochen. Ihre Erscheinung ist dadurch charakterisiert, dass sie fixierbar sind und in der Textur der Oberfläche erscheinen, an der sie gesehen werden. Zum anderen unterscheiden wir die Lichtfarben. Diese finden wir in der Natur als Himmelsfarben. Selten sind sie gebrochen, und nie wirken sie erdig. Mit den Augen sind sie nicht fixierbar und erscheinen daher auch nie als Oberflächen. Dass Farbe und Oberflächentextur zwei verschiedene Dinge sind, lässt sich im Experiment zeigen: man blicke auf eine beleuchtete farbige Wand, diese fixierend. Dann halte man die Hand mit gespreizten Fingern in 30 cm Abstand vor die Augen und fixiere die Finger. Dabei beobachte man, wie sich die Wand verändert. Die Textur der Wandoberfläche ist verschwunden, und die Farbe bekommt den Charakter einer Lichtfarbe. Wir entdecken dabei, dass die Leuchtkraft oder Lichtartigkeit der Farbe in dem Masse zunimmt, wie die Merkmale der gegenständlichen Raumwelt und wie Oberflächentextur und Gegenstandsgrenzen abnehmen. Daher sind Farberlebnisse als isoliertes Sinnesphänomen am reinsten an den Himmelsfarben wahrzunehmen. Man blicke an einem wolkenfreien Tag so nach oben, dass der Horizont nicht in das Blickfeld ragt. Was dann noch an Differenzierung des Himmelsblau übrigbleibt, liegt in der Farbe selbst: zum Zenit hin wird das Blau dunkler, zum Horizont heller. Das deutet auf die Grenzen der leuchtenden Farbe, die sich unmerklich in die tiefste Dunkelheit oder die strahlendste Helle verlieren kann. Das ist der Fall, wenn es Nacht wird oder wenn man den Blick langsam zur Sonne wendet. Ausser der blauen Himmelsfarbe gibt es die Dämmerungsfarben, die am Morgen oder am Abend in der weiteren Umgebung der Sonne oder selten auch am Gegenhimmel zu beobachten sind. Dabei scheint charakteristisch zu sein, dass die Sonne selbst die grösste Farbintensität zeigt und dass der Rand der Sonnenscheibe scharf zu sehen ist. Der scharf erscheinende Sonnenrand erscheint immer, wenn die Sonnenscheibe farbig ist, und er verschwindet, wenn die Sonnenscheibe grau wird, was bei Nebel der Fall ist oder wenn die Sonne durch dünne Wolken scheint, wenn Wolken[-]striche oder -fetzen über die Sonne ziehen. Nun verschwimmt der scharfe Rand, und die Sonne scheint grau durch die Wolke. Das macht darauf aufmerksam, dass die von Goethe sogenannte «Trübe», durch die eine Lichtquelle rot erscheint, einen bestimmten physikalischen Zustand haben muss, der «kolloidal» genannt wird. Dieser Substanzzustand ist weder eine Lösung noch ein Gemenge. Er hält dazwischen – und zwar unter bestimmten Bedingungen – stabil die Mitte; er ist der Zustand aller lebenden Substanz.

Die Dämmerungsfarben zeigen uns hauptsächlich gelbe, orange und rote Töne, nur manchmal kommt Eisblau und Seegrün dazu. Dass die Dämmerungsfarben auch in ein tiefes Violett (nicht nur Purpur) übergehen, ist sehr selten zu beobachten, deshalb beschreiben wir ein solches Erlebnis: Im Moment des Sonnenunterganges war der Himmel gelb, orange und rot im kontinuierlichen Übergang gefärbt. Das Rot lag dem Horizont auf Plötzlich quoll ein dunkles Violett vom Horizont auf und drängte Rot bis Gelb nach oben, wobei diese zunehmend schmaler wurden, bis schliesslich ein breites tiefes Violett unter einem sehr schmal gewordenen rötlichen Band stand, ehe das ganze Phänomen erlosch.

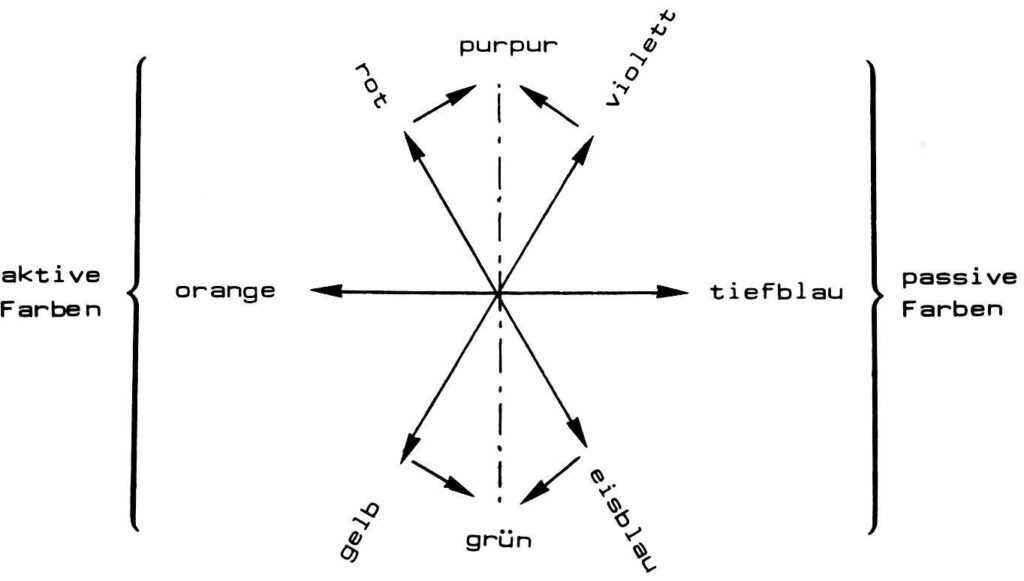

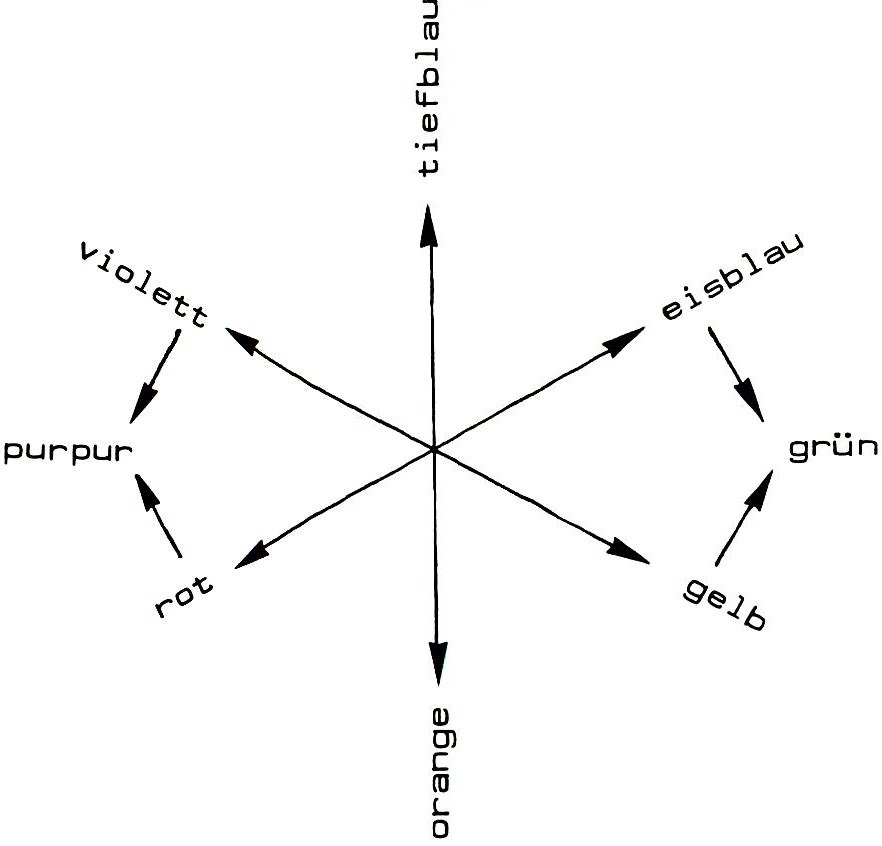

Eine zweite Art von Lichtfarben erscheint, wenn wir durch ein Prisma blicken. Wird es so gehalten, dass eine Kante nach oben und eine Seite nach unten weist, erscheinen an den Grenzen dunkler Flächen Farbsäume so, dass über der dunklen Fläche ein rot-orange-gelber Farbsaum, unter ihr ein Violett- Tiefblau-Eisblau erscheint. Sind schwarze Linien auf hellem Untergrund so angeordnet, dass sich die entstehenden Farbsäume überdecken, entsteht Purpur und Grün im Wechsel. (An diese bekannten Experimente soll hier nur erinnert werden.) Die prismatischen Versuche zeigen, wie sich die Lichtfarben sachgemäss so ordnen lassen:

Wir können von sechs Lichtfarben sprechen, drei auf der Seite passiver, drei auf der Seite aktiver Farben. Wo sie sich begegnen, ist Steigerung zu Purpur und Grün möglich. Damit haben wir auch ein Spektrum des Sehsinns gefunden, denn diese Anordnung enthält alles, was der Sehsinn in den Phänomenen der Lichtfarben wahrnehmen kann. Lediglich der Übergang in strahlende Helle oder tiefe Finsternis ist im Schema nicht enthalten.

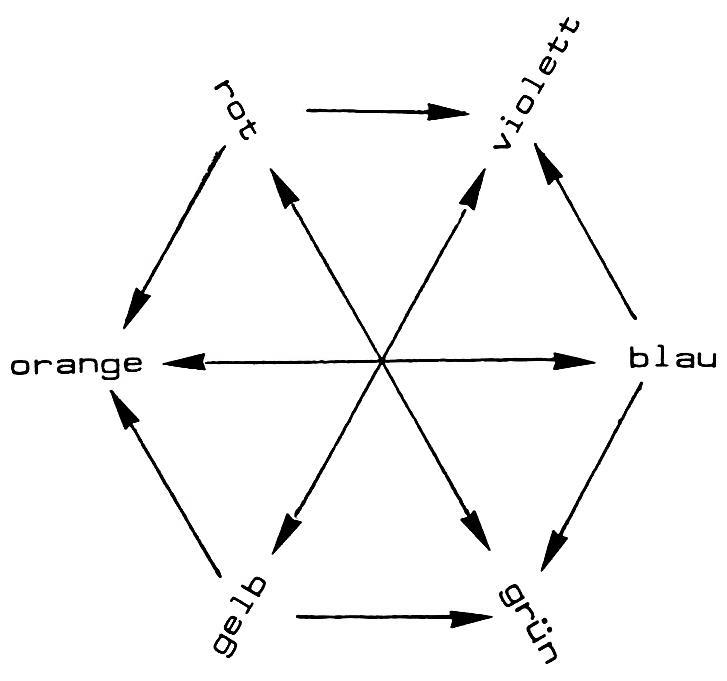

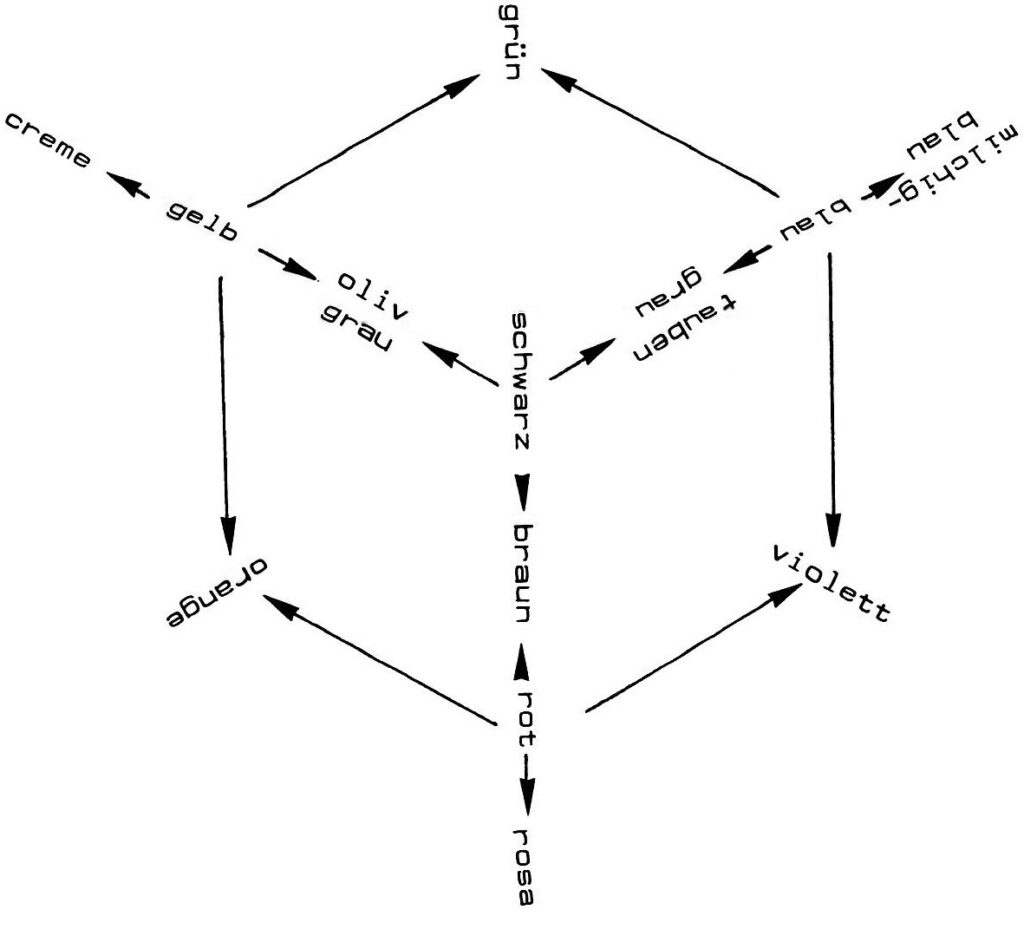

Der experimentelle Umgang mit Körper- oder Pigmentfarben zeigt, dass wir ihr Spektrum gesondert zu betrachten haben. Mit Pigmentfarben kann man überhaupt nur so umgehen, dass man sie mischt. Daher scheint die erste Frage zu sein, welche Farben durch Mischung entstehen und welche gegeben sein müssen. Rot, Gelb und Blau lassen sich nicht aus anderen Pigmentfarben mischen – jedoch Orange, Grün und Violett. Soll mit dieser Unterscheidung ein Spektrum gebildet werden, hätte es folgendermassen ausgesehen:

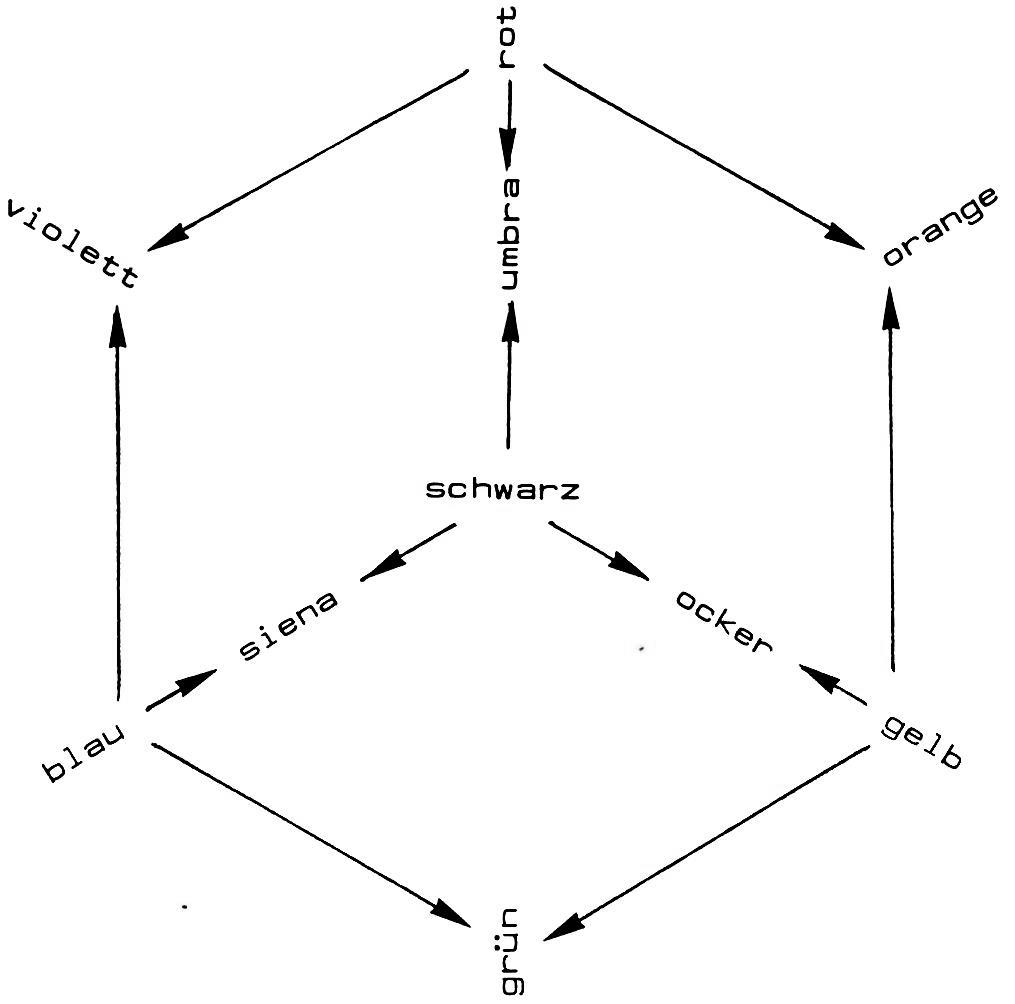

Zwischen die Primärfarben Rot, Gelb und Blau sind die jeweiligen Mischfarben gestellt. Allerdings sind aus diesem Spektrum nicht alle Möglichkeiten der Mischung zu erkennen. Es lassen sich, um eine weitere zu nennen, die drei Primärfarben zu Grau verbinden. Das Grau selber kann sich bis zu Schwarz verdunkeln und zu Weiss erhellen. Schwarz und Weiss sind demnach ebenfalls als Mischfarben zu bezeichnen. Sind sie das, muss man mit ihnen wieder die Primärfarben mischen und sie dabei stufenlos in Weiss oder Schwarz überführen können. Untersucht man diese Frage experimentell, findet man alle Brauntöne, wenn in Schwarz gemischt wird und eine Farbe dabei überwiegt. Überwiegt Rot, entsteht Umbra, überwiegt Gelb, entsteht Ocker und durch das Überwiegen des Blau Siena. Unser Schema eines Spektrums lässt sich damit folgendermassen erweitern.

Aber auch einzeln lassen sich die Farben in Schwarz einmischen. Dabei ergeben sich qualitative Tonverschiebungen. Mischt man Rot ein, entsteht ebenfalls Braun. Das Gelb ergibt einen grauen Olivton, ehe es in Schwarz übergeht, und das Blau wird zu einem dunklen Taubengrau. Durch Weiss als Einmischfarbe entsteht Rosa (Pink) aus Rot, Milchblau durch Blau und Gelb wird Creme.

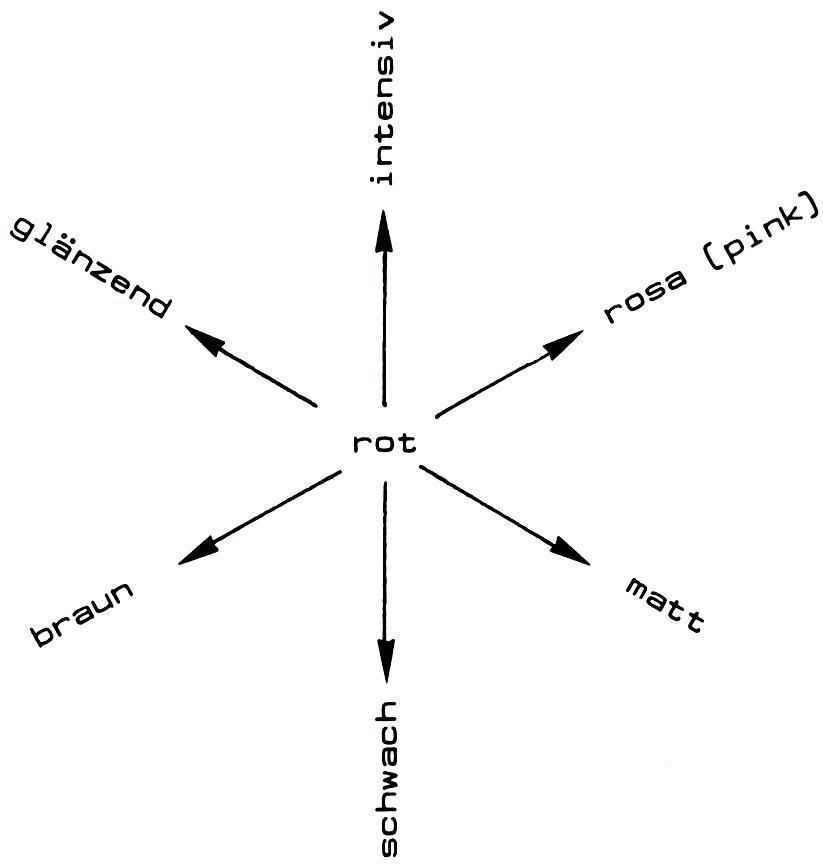

Eine weitere Mischmöglichkeit besteht darin, das Lösungsmittel zu wechseln. Durch Öl bildet sich eine glänzende Oberfläche, durch Wasser eine matte. Schliesslich kann das Pigment selbst eine höhere oder eine geringere Farbintensität zeigen. Diese ganze Vielfalt weist daraufhin, dass sich die Variationen jeder einzelnen Farbe zu einem Spektrum ordnen lassen. Im folgenden Beispiel für eines dieser Spektren sind die Mischungsverfahren, die zur entsprechenden Variation führen, nicht mit angegeben:

Wir stellen abschliessend die Spektren des Sehsinnes noch einmal nebeneinander. Im Spektrum der Körperfarben ist diesmal die Mischung der Einzelfarben in Schwarz und Weiss angegeben.

Die reinen Lichtfarben des Himmels beherrschen die kosmischen Phänomene des Tages und der Dämmerungen. Sie stehen den an die Körper der Gegenstandswelt gebundenen Farben gegenüber. Die Brauntöne als Höhepunkt der gemischten Pigmentfarben beherrschen den Boden der Erde. Die grüne Pflanzenwelt vermittelt in der Natur zwischen beiden Erscheinungen. Eine wohlgeordnete Farbwelt steht vor unserem Blick, die das Auge als Instrument des Sehsinnes der Seele gibt.

Will man das seelische Verhältnis bestimmen, das man zu den Farben gewinnen kann, lässt sich zuerst nach dem Unterschied der Wirkung von Licht- und Körperfarben fragen. Dazu besinnen wir uns auf die schon besprochene Tatsache, dass die Lichtfarben nicht fixierbar sind. Das führt dazu, dass die Seele sich ihrer Wirkung unmittelbar hingeben kann. Der Betrachter fühlt sich in das Farbenmeer hineingezogen, von ihm aufgenommen und spürt, wie er sich selbst darin verlieren kann. Der Wirkung einer farbigen Fläche steht man dagegen distanzierter gegenüber. Das Ich fixiert beobachtend und für die Nuancen wach werdend. Zu den Lichtfarben entwickelt die Seele eine mehr sympathisch-träumende, zu den Körperfarben eine mehr antipathisch-aufwachende Beziehung. Das ist auch zwischen passiven und aktiven Farben so. Besonders Rot geht dem Betrachter entgegen, in Blau kann er sich hineinbegeben. Der Farbsinn bindet vor allem die fühlende Seele an die Sinneswelt, sie in Sympathie weitend oder in Antipathie zusammenziehend.

Überblickt man die Ordnung aller Sinne, so liegt der Sehsinn in der Mitte. Es ist naheliegend, drei weitere Sinne zu behandeln, die mit dem Sehsinn insofern verwandt sind, als sie in ihren Spektren wie er je sechs Urphänomene aufzuweisen haben und wie er primär das Gefühl affizieren.

Der Geruchssinn

Der Geruchssinn

Den Reigen der Gerüche deutlich gegeneinander abzugrenzen, ist nicht einfach. Wir kennen, um mit einem Phänomen zu beginnen, an welches man sich leicht erinnert, einen scharf-stechenden Geruch, wie er zum Beispiel vom Ammoniak ausgeht. (Mit der Bezeichnung «scharf-stechend» wurde zu einem Doppelwort gegriffen, weil es hier keine so festen Begriffe gibt wie beim Sehsinn. Die die Gerüche bezeichnenden Wörter stammen mehr aus einem charakterisierend-beschreibenden Verhältnis zum Phänomen als aus einem definitorisch-abstrakten. Aus diesem Grunde sollen auch weiterhin hinweisende Doppelwörter gebraucht werden.)

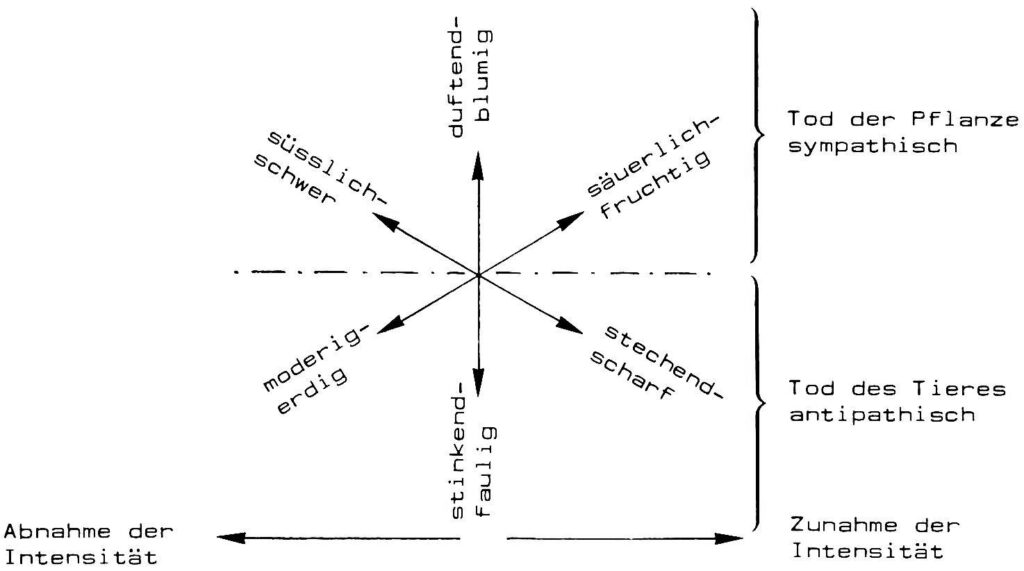

Einen anderen Geruch findet man, wenn im Herbst nach dem Laubfall die Walderde riecht, die man aus der oberen Bodenschicht geholt hat. Hier können wir von moderig-erdig sprechen. Beiden Gerüchen, dem stechend-scharfen wie dem moderig-erdigen, steht die Seele mehr antipathisch gegenüber. Die Antipathie aber kulminiert, wenn es stinkend-faulig riecht. Und bei hoher Intensität kann sich die Antipathie, die dieser Geruch erzeugt, bis zur leiblichen Übelkeit steigern. Mehr mit Sympathie antwortet die Seele auf süsslich-schwere und säuerlich-fruchtige Gerüche. Den ersteren erleben wir beispielsweise am Pfeifenstrauch oder falschen Jasmin, den letzteren, wenn wir an gärenden Früchten riechen. Die Mitte hält hier der duftend-blumige, der sympathischste aller Düfte, wie ihn Osterglocke oder Narzisse verströmen. Wegen der engen Bindung seelischer Reaktionen an Gerüche scheint es schwer, Mischgerüche von reinen zu unterscheiden; um einige sympathische zu nennen: aromatisch, würzig, frisch – und einige antipathische: muffig, moschusartig, brenzlig. Auch wenn nur einfache Wörter für diese Gerüche gebraucht werden, scheinen sie doch die zusammengesetzten Mischgerüche zu sein. «Aromatisch» setzt sich aus den Hauptkomponenten duftend-blumig und süsslich-schwer zusammen. «Würzig» aus stechend-scharf und einem oder mehreren der sympathischen Düfte. «Frisch» aus säuerlich-fruchtig mit duftig-blumiger Note. Noch komplizierter wird die Sache, wenn ganz charakteristische und gut bekannte Düfte wahrgenommen werden. Sie sind am ehesten definierend zu beschreiben, beispielsweise: wie Maiglöckchen- oder Veilchenduft. So eindeutig solche Gerüche durch die Wahrnehmung zu erkennen sind, so schwierig ist es, die Vielzahl ihrer Komponenten auseinanderzuhalten.

Zwei Pole, zwischen denen sich die Palette aller Gerüche aufspannt und in die sie wie die Farben in Hell und Dunkel verschwinden, konnten nicht gefunden werden, was nicht heissen soll, dass es sie nicht gibt. Wohl aber sind Intensitätsgrade deutlich zu beschreiben. Befasst man sich mit diesen, bemerkt man, dass es im Sprachgebrauch keine für alle Gerüche in gleicher Weise verwendeten Begriffe gibt wie «schwach» und «intensiv» oder «grell» für die Farben. Hier sind die Bezeichnungen an einzelne Gerüche gebunden. Bei «süsslich-schwer» unterscheidet man zwischen «leicht» und «betäubend» duftend, bei «säuerlich-fruchtig» zwischen «zart» und «stark», bei «stinkend-faulig» zwischen «kaum» und «penetrant». Die Intensität wird stark mit der Geruchsqualität verbunden erlebt, was zu einer weiteren Differenzierung der Erlebnisskala führt. Daher wird die gleiche Geruchsqualität oft als eine neue empfunden, wenn sie mit anderem Intensitätsgrad auftritt.

Bei der Besprechung der Phänomene des Sehsinnes haben wir bemerkt, dass das Farbige sinnlicher Ausdruck einer seelischen Welt ist. Was drückt sich in den Phänomenen des Geruchs aus? Eine Antwort findet sich, wenn wir beobachten, unter welchen Bedingungen sich in der Pflanzen- wie in der Tierwelt Gerüche besonders stark entwickeln. Die Blüten der Pflanzen emanieren charakteristische Gerüche, die aus den genannten Urphänomenen komponiert sind. Der Duft der Blüte korreliert mit den Blühfarben, dem Geschmack des Nektars, dem Zerstäuben des Pollens und schliesslich der Blütengestalt. In diesen die Blüte charakterisierenden Erscheinungen zeigt sich die Wirkung eines Seelischen, das die Pflanze von aussen, sozusagen transzendent berührt. Im Erlebnis des Blütenduftes offenbart sich die paradiesische Unschuld seelischer Wirkungen, die aus dem Umkreis kommen. Dieses Seelische bringt aber der Pflanze den Tod. Denn spätestens nach der Fruchtreife sterben alle vom Blühimpuls ergriffenen Pflanzenorgane. Mit der Blüteninduktion endet alles fortschreitende (proliferierende) Pflanzenwachstum.

Endgestalten, die sterben müssen, werden ausgebildet. Der Blütenduft erscheint also, wenn ein seelischer Bildeimpuls die Pflanze todbringend von aussen berührt. Ähnlich verhält es sich beim Tier. Stirbt es, so entfaltet der Kadaver seinen Gestank. Auch hier ist es der Tod, den man riecht. Unschuldig können wir das Tier wegen seiner inkarnierten Begierden nicht mehr nennen. Das offenbart der Gestank, der im Gegensatz zum Blütenduft die menschliche Seele antipathisch berührt.

Der Tod berührt das Wesen von aussen:

duftend-blumig

∧

∨

stinkend-faulig

Der Tod ergreift das Wesen von innen.

Nun kann im Pflanzenreich der duftend-blumige Geruch in zwei Richtungen abgewandelt werden. Einmal kann die Blüte in Gestalt und Biologie Beziehungen zur Insektenwelt zeigen wie zum Beispiel bei den Erdorchideen (Ophrysarten) Süd- und Mitteleuropas. Das Seelische, das den Tod bringt, ist einem Innerseelisch-Tierischen soweit ähnlich geworden, wie es einer Pflanze irgend möglich ist. Jetzt verwandelt sich der Blütenduft in einen süsslich-schweren Geruch. Polar dazu der stinkend-faulig riechende Tierkadaver: in dem Masse, wie das aggressive Innerseelische aus dem Verwesungsprozess verschwindet, verwandelt sich der Geruch zum Moderig-Erdigen.

Der Tod berührt eine sich dem Innerseelischen zuneigende Pflanze:

süsslich-schwer

∧

∨

moderig-erdig

Endphase der Tierverwesung, in der das Innerseelische verflogen ist.

Die zweite Richtung, in die sich das Duftend-Blumige wandeln kann, finden wir, wenn sich nach der Blühphase die Fruchtreife entwickelt. Hier tritt die seelische Wirkung zurück, und die Lebenskräfte überwiegen, ehe der Tod eintritt. Der Geruch verwandelt sich zum Säuerlich-Frischen, einer Komponente, die man an Äpfeln, überhaupt an Obst findet. Wirkt die tötende Kraft des Seelischen im Tiere nicht so stark, dass sie den Tod bringt, dann trägt sie Abbauvorgänge in den Tierorganismus. Deren Stoffwechselprodukte werden als Harn ausgeschieden, der stechend-scharf riecht.

Das Lebendige überwindet das von aussen tötende Seelische:

säuerlich-frisch

∧

∨

stechend-scharf

Das Lebendige überwindet das von innen abbauende Seelische.

Süsslich-schwer, duftend-blumig und säuerlich-frisch: so sind die Gerüche auf der Seite des Spektrums, die dadurch zustande kommt, dass die tötenden Seelenwirkungen die Pflanze mehr oder weniger überwinden. Stechend-scharf, stinkend-faulig und moderig-erdig: dieses Geruchsspektrum entsteht, wenn der Tierorganismus vom Innerseelischen mehr oder weniger getötet wird. Die den Tod in die Welt bringenden Seelenwirkungen riechen wir.

In ein Schema gebracht, lässt sich das Spektrum des Geruchssinnes folgendermassen darstellen:

Der Geschmackssinn

Der Geschmackssinn

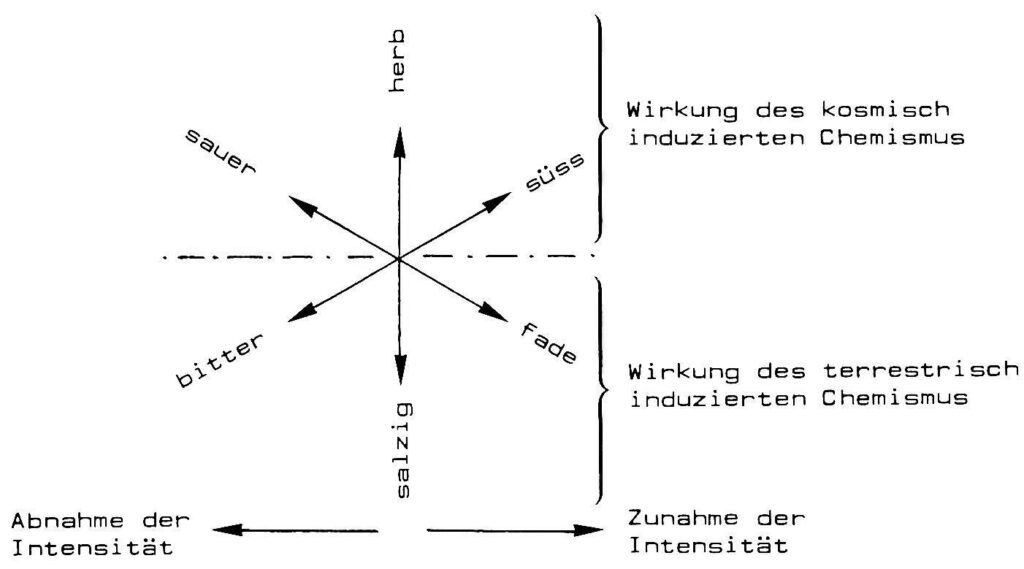

Zum Schmecken gehört, dass wir die festen oder flüssigen Substanzen der Umwelt mit unserem eigenen Leib in Berührung bringen. Ohne die Substanzen mit der Zunge zu berühren oder ganz in den Mund zu nehmen, erleben wir keinen Geschmack. Dann aber lassen sich «süss», «salzig»,«sauer» sofort und deutlich voneinander unterscheiden. Waren es beim Riechen die drei antipathischen Gerüche, die wir besser kannten als die sympathischen, so ist es hier gerade umgekehrt. Dem Süssen, dem Salzigen und dem Sauren bringen wir, wenn sie nicht zu intensiv auftreten, Sympathie entgegen. Der bittere Geschmack ist der nächste, auf den man sich besinnen kann. Er scheint dem süssen polar gegenüberzustehen. Wir kommen weiter, wenn wir nach der Polarität des sauren Geschmackes fragen. Dieser Geschmacksempfindung steht das Seifig-Basische gegenüber, dem salzigen Geschmack der herbe. Gemeint ist der meist mit einem Zusammenziehen der Schleimhäute verbundene Geschmack, wie ihn die unreife Schlehe mit hoher Intensität erzeugt. Alle sechs genannten Geschmacksqualitäten können nun zwischen «fein» und «mild» einerseits und «grob» und «aufdringlich» andererseits ihre ganze Intensitätsbreite entfalten. Ähnlich wie bei den Farben scheinen die Geschmackspolaritäten sich gegenseitig auszulöschen oder sich zumindest gegenseitig zu mildern. Dazu muss man die schmeckenden Substanzen mischen. Am deutlichsten ist das zwischen «seifig» und «sauer» der Fall. Ein herber Geschmack lässt sich durch Salz zumindest mildern, während «bitter» und «süss» eher eine Kombination bilden, bei der beide Komponenten, wenn auch gemildert wahrzunehmen sind, wie man durch das Einnehmen bitterer Arznei auf Zucker weiss. Da «seifig» der einzige Geschmack ist, dem auch in der Kombination mit anderen Komponenten keine sympathische Empfindung abgewonnen werden kann, könnte man erwägen, von fünf mehr oder weniger – zumindest in der Komposition mit anderen Geschmacksarten – sympathischen Phänomenen des Geschmacks zu sprechen. Aus diesem Grunde verzichten wir bei der schematischen Darstellung des Spektrums auf das Verhältnis von Sympathie und Antipathie zu diesem.

Nun gibt es Sinnesempfindungen, die durch eine Kombination zwischen Geruchs- und Geschmackswahrnehmungen entstehen. Da gibt es beispielsweise dasjenige, was wir «ranzig» nennen. Um was es sich handelt, kann man am besten im Experiment herausfinden. Man nehme dazu ranzige Butter und rieche zuerst nur daran, halte sich alsdann die Nase zu und probiere davon. Ist man sich über den Geruch und Geschmack der ranzigen Butter getrennt klar geworden, öffne man die Nase und koste noch einmal. Was sich jetzt ergibt, ist eine dritte, von den beiden vorangegangenen deutlich verschiedene Wahrnehmung.

Fragen wir schliesslich nach der Schicht der Welt, die sich durch den Geschmackssinn dem Menschen offenbart. Wir erinnern uns, dass es das Wasser ist, in dem sich die Fülle der schmeckenden Substanzen gelöst haben muss, damit sie schmeckend wahrgenommen werden können. Das Wasser ist überhaupt das Element, durch das und in dem chemische Prozesse vorzugsweise ablaufen; ausserdem ist es die Grundlage aller Lebensvorgänge. Die chemischen Prozesse, die von Lebensvorgängen betrieben werden, sind an das Wasser im Organismus gebunden, und deshalb wird uns auch ein geeigneter Organismus Aufschluss geben können, wie die Geschmacksstoffe entstehen und sich entwickeln. Am geeignetsten scheinen die Obstgewächse zu sein, wenn sie nach der Blüte ihre Früchte entwickeln. Unreife Äpfel schmecken sauer. Die Schlehen haben vor der die Süsse bringenden Vollreife, die sich erst nach den ersten Frösten im Spätherbst oder Winter entwickelt, eine Phase, in der sie besonders herb schmecken. Manche Früchte, die nicht süss werden, bleiben auf der herben Stufe stehen wie beispielsweise die Eicheln, die Früchte von Eberesche, Mehlbeere und Speierling. Geht die Fruchtreife in Fäulnis über, wird der Geschmack fade. Einen faden Geschmack fmdet man aber auch, wenn man kostet wie Rinde, Bast, sogar manchmal Holz schmeckt. Salzgeschmack findet sich in Wurzeln und in allen sukkulenten (wasserspeichernden) Organen der Pflanze. Zum Beispiel Selleriewurzeln haben einen leicht salzigen Geschmack. Auch die Bitterstoffe entwickeln sich vornehmlich in Wurzelorganen, wie der gelbe Enzian zeigt. Da Wurzelkräfte bis in die Blüte aufsteigen und Blüten-Frucht-Kräfte bis in die Wurzel der Pflanze hinab wirken können, überschneidet sich im Einzelfall manches. Aber auf den zugrunde liegenden Typus wird doch gedeutet, wenn man zeigt, dass «sauer», «herb» und «süss» die Geschmacksarten sind, die die Lebensprozesse der Pflanze unter der Wirkung kosmischer Kräfte, der Wärme und dem Licht der Sonne, hervorbringen. Unter der Wirkung der terrestrischen Kräfte, die aus dem Humus und dem Wasser des Bodens wirken, entfalten sich fade, salzige und bittere Geschmacksstoffe. Das folgende Schema fasst das Gesagte zusammen.

Der Wärmesinn

Der Wärmesinn

Um das Sinnesfeld kennenzulernen, in dem die Wärmewahrnehmungen auftreten, wollen wir uns darauf besinnen, wann wir warm und wann wir kalt empfinden. Das ist beispielsweise der Fall, wenn wir im Sommer aus einem kühlen Keller ins Freie treten oder im Winter aus der warmen Stube in die klirrende Frostnacht. Es ist also vor allem der Übergang von einer Temperatur in eine andere, worauf unser Wärmesinn antwortet. Dieses Übergangserlebnis tritt nur dann isoliert und losgelöst von weiteren Empfindungen des Wärmesinns ein, wenn die Temperaturen verschieden warmer Räume zwischen etwa +18°und +28° C liegen. Nach dem Wärme- oder Kälteerlebnis beim Übergang tritt sehr bald ein Abklingen der Wahrnehmung ein, auch wenn man sich bemüht, für das Erlebnis wach zu bleiben.

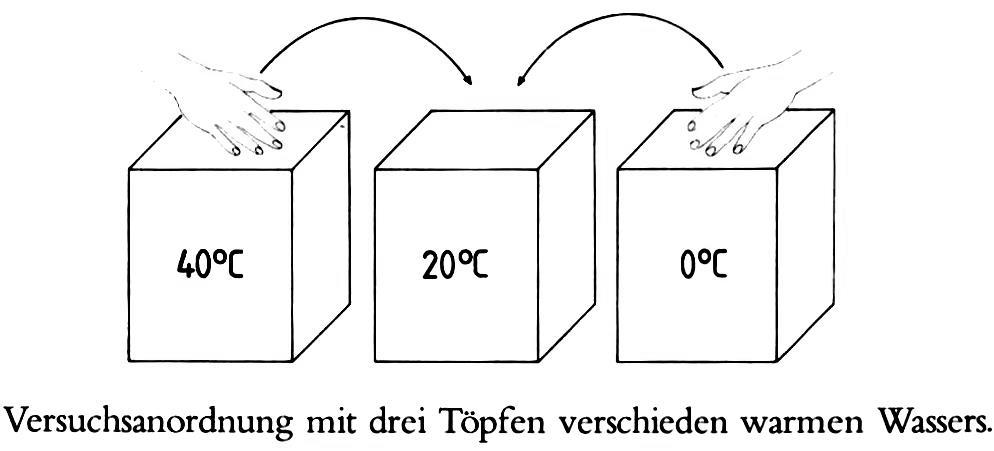

Gehen wir diesem Phänomen mit Hilfe eines Experimentes nach: man nehme drei gleich grosse Töpfe, die etwa drei Liter Flüssigkeit aufnehmen können. Den ersten fülle man mit drei Liter möglichst kaltem, den zweiten mit ebensoviel auf 40°C erhitztem Wasser. (Das ist eine Temperatur, bei der man gerade noch hineinfassen kann.) Dann giesse man aus dem Topf mit heissem und dem mit kaltem Wasser je einen Liter in den dritten Topf. Die linke Hand halte man in den Topf mit kaltem Wasser, die rechte in den mit heissem. Nach etwa einer Minute bringe man beide Hände in den Topf mit der Wassermischung.

Über das Verhältnis des menschlichen Denkens zu den Sinneserfahrungen sei an dieser Stelle Goethe zitiert:

Den Sinnen hast du dann zu trauen,

Kein Falsches lassen sie dich schauen,

Wenn dein Verstand dich wach erhält.

Mit frischem Blick bemerke freudig

Und wandle, sicher wie geschmeidig,

Durch Auen reichbegabter Welt.

Wir wollen prüfen, ob uns unser Verstand bei der Urteilsbildung wach erhalten hat. Der Inhalt der Erfahrung, die wir gemacht haben, ist leicht zu beschreiben: beide Hände haben ein verschiedenes Erlebnis beim gleichzeitigen Eintauchen in den Topf mit dem Wasser mittlerer Temperatur. Die linke Hand, die aus dem Topf mit kaltem Wasser kam, empfindet warm; die rechte Hand, die aus dem Topf mit warmem Wasser kam, dagegen kalt. Lässt man die Hände einige Minuten im Wasser mittlerer Temperatur, klingt die geschilderte Wahrnehmung ab. Wollen wir jetzt sachgemäss urteilen, müssen wir sagen, dass unser Wärmesinn Temperaturdifferenzen erlebt: durch die linke Hand eine positive Differenz = wärmer, durch die rechte Hand eine negative = kälter. Leider ist es üblich, gerade dieses Experiment dazu zu benutzen, um sogenannte Sinnestäuschungen nachzuweisen. Das vorgebrachte Fehlurteil besteht darin, dass behauptet wird, im Topf mit dem Wasser mittlerer Temperatur müssten beide Hände die gleiche Empfindung haben. Dass das nicht der Fall sei, habe auch die Sinneserfahrung keinen objektiven Inhalt. Wer so urteilt, irrt sich über das Wesen der Temperaturmessung, das er der Beurteilung der Sinneserfahrung zugrundelegen will, denn er geht ja davon aus, dass zwei Thermometer, in das Wasser mittlerer Temperatur gehalten, die gleiche Temperaturhöhe anzeigen. Er vergisst, dass auch die Temperaturmessung mit Differenzen geschieht. Es gibt dabei ein Konvention, gegen welchen Temperaturwert die Differenz gemessen wird: das ist der Gefrierpunkt des Wassers. Seine beiden Thermometer messen im Wasser mittlerer Temperatur diese gegen °C, Das macht der Wärmesinn ohne Frage nicht. Er «misst» die Differenzen einmal vom heissen und zum anderen vom kalten gegen das Wasser mittlere Temperatur. Das können die Thermometer auch: man braucht sie nur ebenso wie die Hände vom kalten, beziehungsweise vom heissen Wasser her in das mittlerer Temperatur zu bringen und man wird finden, dass das eine steigt und das andere fällt. (Noch besser macht man so etwas mit dem Temperaturschreiber, bei dem dann die fallende und die steigende Temperaturkurve schwarz auf weiss zu betrachten ist.) Im Wärmesinn lebt keine Konvention über den Temperaturpunkt, gegen den zu messen ist, sondern er nimmt gegen die jeweils vorangehende Temperatur wahr wie das Thermometer, wenn man seinen Gang wirklich beobachtet. Der Wärmesinn ist also ein Sinn, der uns auf sachgemässe Weise mit den wechselnden Wärmeverhältnissen unserer Umwelt in Beziehung bringt. Alles andere offenbart sich bei sorgfältiger Prüfung als Denkschwäche.

Das ist noch nicht alles, was wir mit dem Wärmesinn wahrnehmen können. Wir kennen das Phänomen, dass wir für den Wärmezustand unseres eigenen Leibes anfangen aufzuwachen, wenn wir zu schwitzen beginnen. Dann fühlen wir uns selbst zu warm.

Umgekehrt, wenn wir ohne ausreichende Kleidung in der Kälte stehen, empfinden wir uns selbst nach einiger Zeit zu kalt, frieren und fangen an zu zittern. Schwitzen und Zittern sind deutlich von einer Temperaturempfindung des zu kalten oder zu warmen eigenen Leibes begleitet. Auch hier wird vom Wärmesinn eine Differenz wahrgenommen: die Differenz zu dem Wärmebereich, in dem sich der mitteleuropäische Mensch wohlfühlt. Und das ist ungefähr der Bereich zwischen 18°und 28°C. Innerhalb dieses Bereiches verklingt die Wahrnehmung einer Wärmedifferenz schnell. Ausserhalb dieses Bereiches bleibt sie solange wach, von den physiologischen Vorgängen des Zitterns oder Schwitzens begleitet, bis sich der Mensch wieder in einen Temperaturraum begibt, in dem er sich wohlfühlen kann. Dieses Wohlfühlen ist die seelische Antwort auf die unbewusst bleibende Wahrnehmung des Wärmesinns. Schwitzen und Zittern sind dagegen von antipathischen, dauernd wach bleibenden Empfindungen, begleitet.

Schliesslich gibt es eine dritte Art, in der der Wärmesinn tätig ist. Darauf werden wir aufmerksam, wenn wir uns daran erinnern, dass verschiedene Materialien, sagen wir Kupfer und Holz, auch bei gleicher Temperatur vom Wärmesinn verschieden erlebt werden. Fasse ich bei gleicher Temperatur der Materialien Kupfer mit der einen Hand und Holz mit der anderen an, so fühlt sich das Kupfer kalt, das Holz dagegen warm an. Der Wärmesinn sagt uns in diesem Fall etwas über das Verhältnis aus, das die Substanz selber zur Wärme hat. Das Kupfer ist für die Wärme eine durchlässigere Substanz, die sie in einem viel geringeren Masse staut als das Holz. Auch diese Wahrnehmung wird mit der Wärmestaufähigkeit des eigenen Leibes in Beziehung gebracht.

Durch das Kupfer fliesst die Wärme schneller, durch das Holz langsamer als durch die fühlenden Fingerspitzen. Das erstere wird kühl, das letztere warm empfunden.

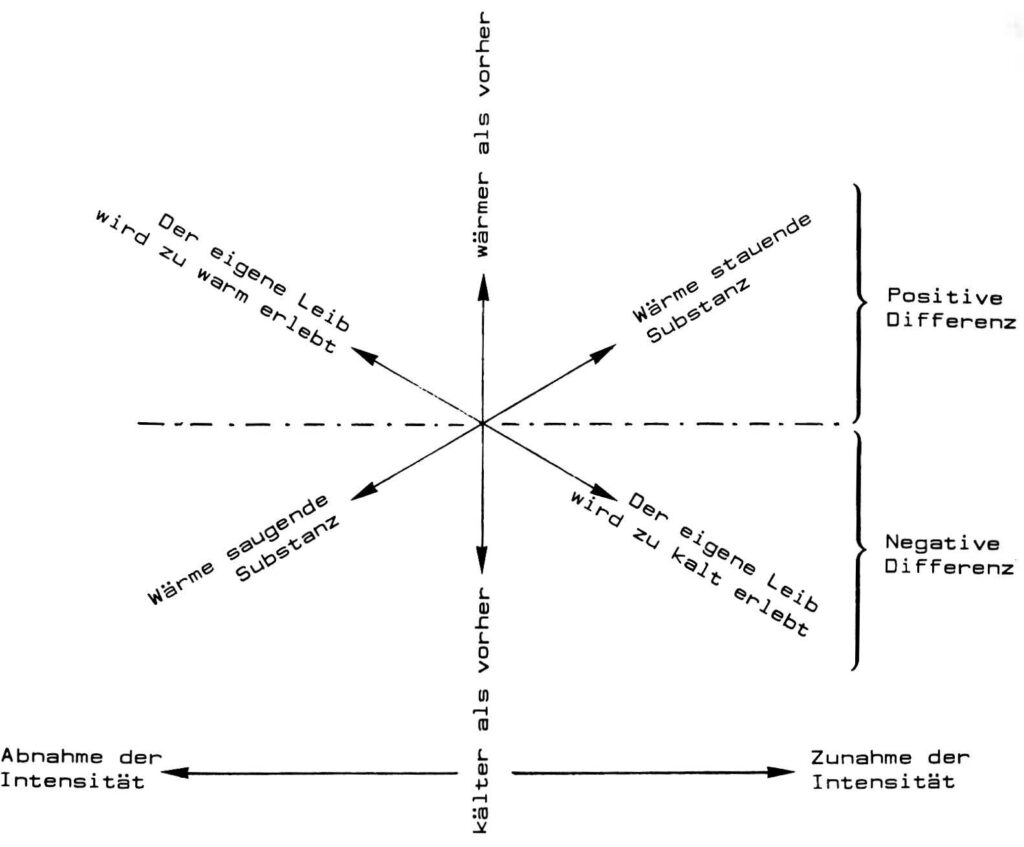

So haben wir, wie schon beim Sehsinn, Geruchs- und Geschmackssinn, sechs Urphänomene gefunden, die zusammen das Wärmefeld der Wahrnehmung erschliessen: Einmal den Wärmezustand des eigenen Leibes, den wir ausserhalb der Temperaturgrenzen wahrnehmen, innerhalb derer wir uns wohlfühlen, polar dazu das Wärmeverhalten fremder Substanzen und vermittelnd dazwischen den Wechsel der Umgebungstemperatur.

In jedem dieser drei Phänomengebiete gibt es Paare polarer Urphänomene, die sich gegenseitig ausschliessen. Die Empfindung ist entweder wärmer oder kälter, sie kann nicht beides sein. Die Intensität der Wahrnehmung steigt mit der Differenzgrösse, die innerhalb des Beziehungsgefüges des Wärmesinnes auftritt. Damit lässt sich das Spektrum auch dieses Sinnes im Schema darstellen:

Für welche Schicht der Welt öffnet sich der Wärmesinn? Eine Antwort ist nicht so leicht zu finden wie beim Seh-, Geruchs- und Geschmackssinn. Wir müssen zunächst ins Auge fassen, dass der Mensch so etwas wie eine Wärmeorganisation hat, die einen tagesrhythmischen Phasenwechsel zeigt. Die Wärmeorganisation des Menschen ist durch zwei räumliche Gebiete charakterisiert, die ein unterschiedliches Wärmeverhalten, besonders bei Kältebelastung, zeigen: Wärmekern und WärmemanteL Der Wärmemantel umfasst das Gebiet von der Hautoberfläche bis wenige Zentimeter nach innen, und die Gliedmassen. Der Wärmekern umfasst mehr den Kopf und das Leibesinnere des Rumpfes. Bei Kältebelastung kühlt sich der Mantel ab, aber die Kerntemperatur wird gehalten. Das kann so weit gehen, dass die Durchblutung der Gliedma~sen fast vollkommen aufhört und Erfrierungen eintreten, wenn das zur Aufrechterhaltung der Kerntemperatur notwendig ist.In unserem Zusammenhang interessiert aber mehr das tagesrhythmische Verhalten von Mantel und Kern. Nachts sinkt die Kerntemperatur um einen (geringen) Betrag, tags steigt sie. Umgekehrt die Manteltemperatur. Tags sinkt sie und erhöht sich nachts im Schlafe. Dazu kommt noch eine räumliche Komponente: nachts dehnen sich Mantel und Kern aus, tags ziehen sie sich zusammen, so dass am Tage die Mantel-Kern-Grenze tiefer im Leibe liegt. Ein Grund dafür, warum wir uns nachts zudecken und dann Behagen empfinden, wenn die Bettdecke eine nicht zu geringe Dicke hat.

Den Tag-Nacht-Rhythmus bringt das Ich in die menschliche Organisation. Am Tage erleben wir uns selbst als Zentrumswesen. Von diesem Ich geht jede Intention aus, die wir in die Wahrnehmung oder in das Handeln tragen. Nachts verlässt das Ich zusammen mit der Seele den lebendigen Leib und wird schlafend zu einem Umkreiswesen. Diesen Rhythmus macht die Wärmeorganisation in gewisser Weise mit. Tags zieht sie sich wie das Ich zusammen, nachts dehnt sie sich aus, den Kern abkühlend und den Mantel erwärmend, damit dem wärmer werdenden Teil, dem Ich, im sphärischen Zustand, sich zuwendend. In der im folgenden beschriebenen Situation kann man erleben, dass das so ist: muss man nachts zu einer ungewohnten Zeit aufstehen, beispielsweise zwischen ein und vier Uhr, stellt sich bald nach dem Aufstehen ein inneres Frösteln ein. Das kommt dadurch zustande, dass die Kerntemperatur für das Zentrums-Ich des wachen Zustandes noch zu kühl ist. Umgekehrt, wenn wir einschlafen, lässt sich bei einiger Übung beobachten, dass sich im Einschlafen eine innere Wärmewahrnehmung einstellt. Das Ich verlässt bereits den Leib und die Kerntemperatur ist noch nicht gesunken.

Aus den beschriebenen Phänomenen lässt sich noch nicht urteilen, dass der Wärmesinn die geistige Schicht der Welt, dem das Ich ja angehört, den Sinnen im Abbild erschliesst. Aber wir können sagen, dass die menschliche Wärmeorganisation für die beiden Ich-Zustände offen ist und der Wärmesinn dem Menschen dann (ein meist unbewusst bleibendes) Wohlempfinden vermittelt, wenn Ich und Wärme organisation aufeinander eingestimmt sind. Wir empfinden Frösteln oder Wärme im Innern in den Umstimmungsphasen. Das Ich ist daher bestimmend für den Temperaturraum und die Temperaturzone, mit der der Wärmesinn vergleicht, wenn wir Temperaturübergänge wahrnehmen oder besonders uns selbst alszu warm oder zu kalt empfinden. Das Geistige in uns selbst scheint das Mass zu sein, mit dessen Wärmestimmung der Wärmesinn arbeitet. Das Geistige ist deshalb nicht Inhalt der Wahrnehmung, sondern Mass des Wahrnehmens. Es ist der Sinneswahrnehmung übergeordnet.

Zusammenfassung: Die Gefühlssinne

Zusammenfassung: Die Gefühlssinne

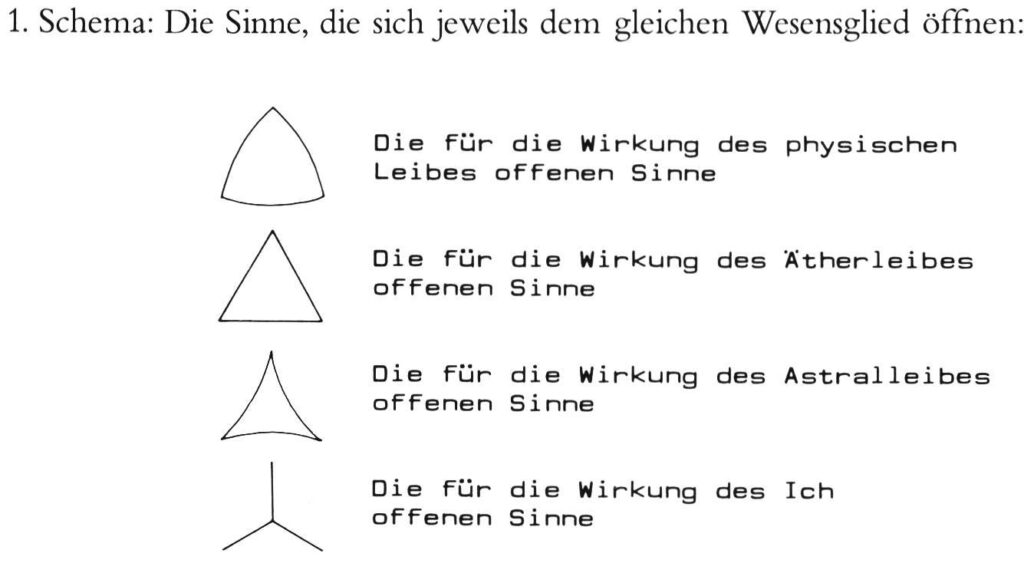

Wir haben damit gefunden, dass sich die vier bisher besprochenen Sinne nach den Schichten der Welt ordnen lassen, für deren Abbilder sie offen sind. Für den physischen Leib ist der Geruch so offen, dass er dem Menschen Kunde gibt, wie das Tote in der Gesamtorganisation wirkt. Für die Lebensorganisation (Ätherleib) ist der Geschmack so offen, dass er dem Menschen Kunde gibt, wie die kosmischen und irdischen Wirkungen im Lebendigen schaffend tätig sind. Für die seelische Welt ist der Sehsinn so offen, dass er die sich weitende Seele mit den Farben verbindet oder die sich zusammenziehende Seele davon distanziert. Für die geistige Schicht der Welt ist der Wärmesinn so offen, dass der Rhythmus des Ich zum Mass der Wahrnehmung wird.

Die gleiche Ordnung finden wir auch, wenn wir untersuchen, wie die einzelnen Phänomene der vier Sinnesspektren untereinander zu beurteilen sind. Beim Geruch stehen, um ein Beispiel zu nennen, «duftend-blumig» und «stinkend-faulig» so nebeneinander, dass man sich erst auf die Ganzheit des Spektrums besinnen muss, um darauf aufmerksam zu werden, dass es sich hier um Polaritäten handelt. Auch sind beide Gerüche mischbar, ohne dass sie sich in irgend einer Weise gegenseitig auslöschen. Das gegenseitige Auslöschen beginnt beim Geschmack, insofern sich polare Geschmacksqualitäten gegenseitig mildern, und erreicht einen Höhepunkt bei den Farben, die sich zum vollkommenen Grau mischen. Beim Wärmesinn schliessen sich die Polaritäten von vornherein gegenseitig aus. Entweder empfinde ich mich selbst als zu kalt oder als zu warm. Die Empfindung ist immer eine absolute.

Die besprochenen vier Sinne lassen sich also in eine Reihe ordnen:

Wärmesinn, Mittler der geistigen Welt

Geruch, Mittler der physischen Welt

Sehsinn, Mittler der seelischen Welt

Geschmack, Mittler der lebendigen Welt

Die Willenssinne

Der Tastsinn

Der Tastsinn

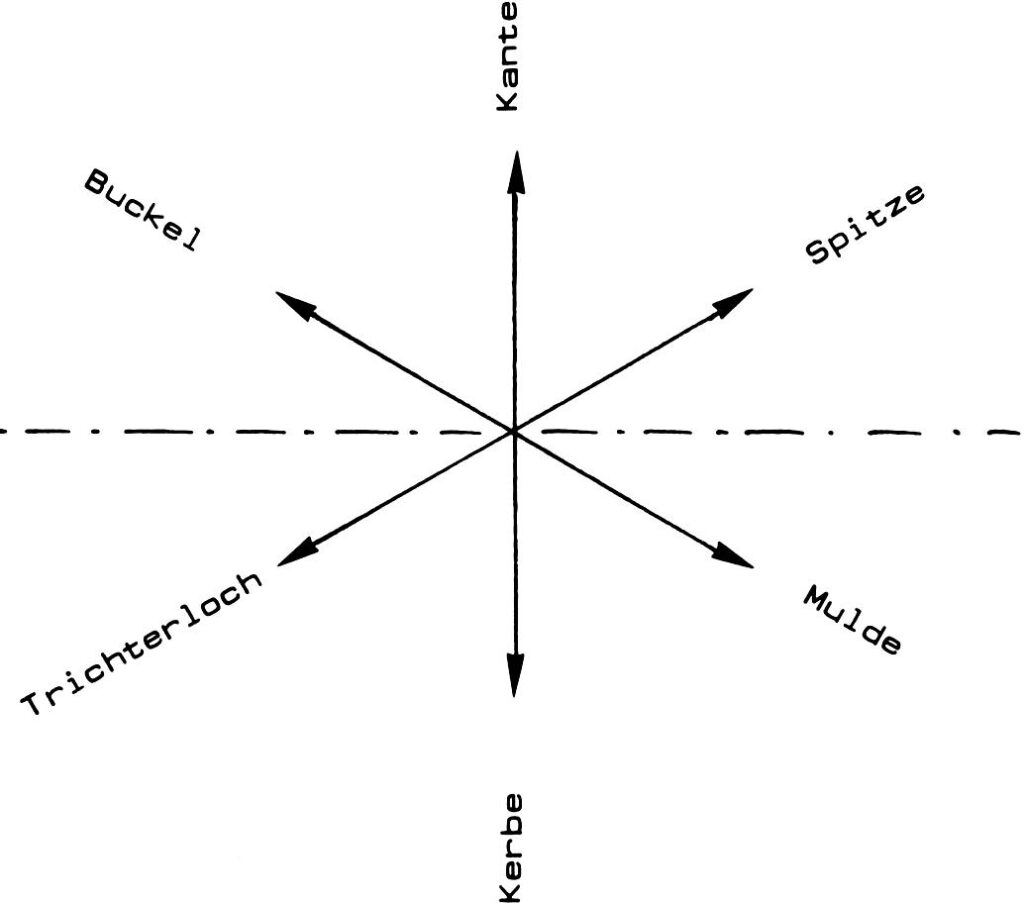

Die leiblichen Werkzeuge, die dem Sehsinn, dem Geschmack und dem Geruch dienen, sind lokalisierte Gebiete des physischen Leibes – zwar unterschiedlicher morphologischer Gestalt, aber gut beschreibbar. Dem Wärmesinn dagegen dient die gesamte Oberfläche des Leibes, die Haut ist sein Werkzeug. Auch hier finden sich morphologische Differenzierungen, durch die sich die Haut mehr oder weniger gut als Werkzeug für die Tätigkeit des Wärmesinnes eignet. Es scheint so, dass alle konkaven Stellen der Haut deutlich empfindlicher sind als die konvexen Flächen. Die Mutter prüft die Wärme der Milchflasche am Auge. Man prüfe selbst die Empfindlichkeit unter der Achsel oder in der Leistenbeuge. Auch die Zunge, das Riechorgan und selbst die Augen liegen in Körperhöhlen – offenbar eine Gemeinsamkeit von Organen der bisher besprochenen Sinne.

Beim Tasten ist es anders. Beginnen wir mit konkaven Flächen, beispielsweise dem Handteller, der sich für die Wärmewahrnehmung gut eignet. Wenn wir mit der ganzen Handfläche gegen eine Tischplatte tasten, zeigt sich sofort die Untauglichkeit dieser Körperstelle. Anders dagegen verhält es sich bei den Fingerspitzen. Mit ihnen haben wir deutlichere Tasterlebnisse. Probieren wir weiter, zeigt sich, dass der Fingernagel ein noch geeigneteres Organ ist als die Fingerkuppe. Eine weitere Steigerung erfährt das Tasterlebnis, wenn wir einen spitzen Gegenstand zu Hilfe nehmen, zum Beispiel einen Bleistift. Auch das Organ des Tastsinnes ist über die ganze Oberfläche des Leibes verteilt, aber die Deutlichkeit der Wahrnehmung steigt, je spitzer und härter das vorgewölbte Tastorgan ist. Tastet man mit einem spitzen Bleistift oder einem ähnlichen Instrument über verschiedene Gegenstände, wird die Rauheit viel deutlicher erlebt, als es mit der Fingerkuppe möglich wäre. Auf diese Weise fortexperimentierend zeigt sich bald, dass man zum Ertasten der verschiedenen Oberflächen das jeweils geeignete Tastinstrument erst finden muss. Um feine Kratzer auf einer Glasplatte zu tasten, eignet sich eine Nadel, die am besten in einem Griff, zum Beispiel einem dünnen Pinselstiel, gefasst ist. Dagegen ist die Nadel ganz ungeeignet, die Rauheit von Papier oder Stoff wahrzunehmen. Hier hilft uns die rundgeschliffene Spitze eines Drahtes von der Stärke der Büroklammern. Besinnt man sich beim Tasten mit einem spitzen Bleistift über eine Holzoberfläche, ob es ausser der Wahrnehmung «rauh» an der Spitze des Bleistiftes ein weiteres Erlebnis gibt, können wir wach werden dafür, dass auch die haltenden Fingerspitzen ein Tasterlebnis haben, das wir sonst verschlafen. Richten wir unsere Aufmerksamkeit auf diese Erfahrung, können wir sie mit dem Wort «hart» beschreiben. Von jetzt an hängt es von unserer Intention ab, wohin wir die Aufmerksamkeit richten, ob wir «rauh» an der betasteten Oberfläche oder «hart» an den Fingerspitzen wahrnehmen. Die Frage dieser willkürlich zu richtenden Aufmerksamkeit wird uns später noch ausführlich zu beschäftigen haben. Hier soll uns diese Erfahrung darauf hinweisen, dass wir bis tief in den Leib hinein – und nicht nur mit künstlichen Werkzeugen wie in dem beschriebenen Experiment – träumend bis schlafend überall dort Tasterfahrungen machen, wo sich feste bis harte Oberflächen begegnen: so in allen Gelenken. Im beschriebenen Experiment können wir unsere Aufmerksamkeit nicht nur auf Bleistiftspitze oder Fingerkuppe, sondern auch auf die Gelenke der Finger, der Hand, bis in das Gelenk des Ellenbogens richten und das jeweilige Tasterlebnis beschreiben.

Im Gegensatz zu der Gruppe der früher besprochenen Sinne bleibt die Tasterfahrung nicht in der Umwelt des Menschen, sondern sie reicht von der Oberfläche des Tastorgans, auch des technisch erweiterten, bis tief in das Skelett hinein.

Zwei Tasterfahrungen, «rauh» und «hart», haben wir schon bezeichnet. Eine erste Polarität von Tasterfahrungen lässt sich feststellen, wie eben beschrieben, wenn wir mit einem geeigneten Tastinstrument über eine Oberfläche tasten. Die Pole dieser Erfahrung kann man «glatt» und «rauh» nennen und dazwischen kontinuierliche Übergänge finden.

Eine zweite Polarität von Tasterlebnissen entdecken wir, wenn wir das Tastinstrument gegen, und nicht über eine Oberfläche führen. Beginnen wir mit der Fingerkuppe. Vorsichtig gegen eine Tischoberfläche getastet, erleben wir erst einmal «weich». Mit der Verstärkung des Druckes geht «weich» in demselben Masse in «hart» über, wie der Druck verstärkt wird. Macht man dasselbe Experiment mit einer Bleistiftspitze, so erlebt man von vornherein «hart». Das «Weich»-Erlebnis rührt von einer Wahrnehmung unserer Fingerspitzenmuskulatur her und geht erst nach und nach über in das Erlebnis des Verhältnisses zwischen dem dahinterliegenden Knochen und der Tischplatte. Dieses erst erzeugt die Wahrnehmung «hart». Auch hier ist es wichtig, das geeignete Tastinstrument jeweils zu finden, wenn wir die Härte oder Weichheit einer Oberfläche tastend erleben wollen.

Mit den zwei Richtungen des Tastens haben wir Verhältnisse beobachtet, bei denen das Tastinstrument deutlich kleiner war als das Tastobjekt. Lässt sich dieses Verhältnis auch umkehren? Tasten wir also mit der Fingerkuppe gegen ein Tastobjekt, das kleiner als diese ist, beispielsweise sowohl gegen die Spitze als auch gegen das Ende eines Bleistiftes. Der erste Erfahrungsinhalt kann mit «spitz», der zweite mit «rundlich» bezeichnet werden. (Das Wort «stumpf» muss aufgespart werden für einen anderen Erfahrungsinhalt.) «Rundlich» bezeichnet, auch wenn es ungewohnt klingt, zutreffend den tatsächlichen Inhalt der Erfahrung. Man prüfe das an mehreren Objekten, deren Tastfläche rund, eckig oder gar ringförmig sein kann. Wenn die (kleine) Tastfläche eine bestimmte Grösse nicht überschreitet, bleibt das Erlebnis von ihrer Form unabhängig, eben «rundlich». Wollen wir über ein Tastobjekt streichen, das kleiner als das Tastorgan ist, muss es eine gewisse Länge haben, wie zum Beispiel eine Messerklinge. Hier kann die Erfahrung einmal «scharf» und ein andermal «stumpf» sein. Wieder haben wir zwei Paare von Polaritäten mit allen Übergängen dazwischen gefunden.

Ein letztes Polaritätenpaar lässt sich entdecken, wenn das Tastinstrument in das Objekt eindringt. Das ist bei Wasser bis hin zum Teer der Fall. Die Erfahrung reicht dann von «flüssig» bis «zäh». Hat nur die Oberfläche eine durchdringliche Konsistenz, können wir beim Darübertasten «glitschig» bis «klebrig» erleben.

Diese 12 Urphänomene sind der Reigen des ganzen Tastfeldes. Sein Spektrum setzt sich aus drei Doppelpolaritäten zusammen, die auf die folgende Art beschrieben und in ein Schema gebracht werden können:

Das Tastobjekt ist von undurchdringlicher Konsistenz

– es ist grösser als das Tastinstrument:

- dagegengetastet ergibt „hart“ bis „weich“

- darübergetastet ergibt „glatt“ bis „rauh“

Das Tastobjekt ist von undurchdringlicher Konsistenz

– es ist kleiner als das Tastinstrument:

- dagegengetastet ergibt „spitz“ bis „rundlich“

- darübergetastet ergibt „scharf“ bis „stumpf“

Das Tastobjekt ist von durchdringlicher Konsistenz:

- dagegengetastet ergibt „flüssig“ bis „zäh“

- darübergetastet ergibt „glitschig“ bis „klebrig“

Ohne den Raum, den die Gegenstände erfüllen, hätte der Tastsinn keine Objekte. Ohne ihr Beharrungsvermögen und ohne ihre Masse würde er sie nicht in die Erfahrung bringen. Die Schwerkraft schliesslich ist es, die als eine dauernde Wirkung die Knochen des Skelettes gegeneinander und den ganzen Leib gegen seine Stand fläche zieht. Für die davon ausgehenden Wahrnehmungen werden wir – ohne besondere Intention – um so wacher, je älter wir werden. Es ist die physische Welt, in die uns der Tastsinn stellt. Er führt uns in die tote Welt schwerer Massen.

Der Lebenssinn

Der Lebenssinn

Mit dem Lebenssinn verfügen wir über ein Sinnesfeld, das uns die Lebenszustände des eigenen Leibes erschliesst. Ein einfaches Experiment bringt eine erste Erfahrung. Man schwinge einen Arm aus lose hängender Haltung in die Horizontale auf, halte ihn in dieser Lage und beobachte, wie sich die Wahrnehmung im Arm mehr oder weniger schnell ändert. Beschreiben wir diese Erfahrung: noch im Aufschwingen in die Horizontale habe ich eine Wahrnehmung der Leichte, die mit der Zeit in Schwere und schliesslich in Schmerz übergeht, wenn die Last nicht mehr zu tragen ist. Dieses Gefühl von Leichte oder Schwere ist etwas, was man besonders aus den Gliedmassen während der körperlichen Arbeit kennt. Wer längere Zeit schwere Schuhe oder auch einen schweren Rucksack getragen hat, wird das Gefühl der Leichte kennen, wenn er sich der Last entledigt. Hier wandelt sich Schwereempfindung in Empfindung der Leichte – umgekehrt im Vergleich mit dem obigen Experiment. Immer aber klingen die Wahrnehmungen nach kurzer Zeit ab, ebenso schnell wie sie sich entwickeln. Sie haben einen kurzen Rhythmus. Polar dazu, aber nicht so wach zu erleben, ist das Gefühl, das man vom Ganzen seines Leibes hat, wenn man morgens nach einer guten Nacht vom Frühstückstisch aufsteht, oder die Empfindung, die man nach einem arbeitsreichen Tag hat, wenn man abends ins Bett sinkt. Die Morgenfrische, wie wir die erste der beiden Wahrnehmungen nennen wollen, ist etwas, was man aus seiner Jugendzeit bis in die zwanziger Jahre als etwas kennt, das einen ständig erfüllte. Die Abendmüdigkeit nimmt mit dem Alter so zu, wie die Morgenfrische abnimmt. Im ganzen ist es aber doch ein Tagesrhythmus, auf dessen Verwandlung im Lebensgang wir eben geblickt haben.

Zwischen den beiden Polaritäten, der einen mit dem kurzen und der anderen mit dem langen Rhythmus des Tages, findet sich eine dritte Wahrnehmungspolarität. Hat man – besonders wenn man es nicht gewohnt ist – einige Stunden körperlich gearbeitet, stellt sich das Gefühl der «Abgeschlagenheit» oder Mattigkeit ein, wie man es als Dauerzustand auch von manchen Krankheiten kennt. Polar dazu ist der Zustand, in dem man nach einer erholsamen Pause – besonders wenn man in der Arbeit, die gemacht wird, geübt ist – die kraftvolle Frische wieder spürt, die einen in die Hände spucken lässt. Das ist ein Stundenrhythmus.Auf die Lebenszustände des eigenen Leibes blickend, können wir sechs Urphänomene in drei nach ihrem Rhythmus geordneten Polaritäten finden:

Morgenfrische – Abendmüdigkeit

Kraftgefühl – Abgeschlagenheit

Leichte – Schwere.

Eine zweite Gruppe von Empfindungen des Lebenssinnes finden wir in den Verhältnissen, die die eigene Lebensorganisation zur Umwelt eingeht. Man halte einige Zeit die Luft an und beobachte die einsetzende Empfindung, die wir als Atemnot beschreiben können. Für die gegensätzliche Empfindung, die wir in frischer Bergluft, aber auch nach einigen tüchtigen Atemzügen haben, kennt unsere Sprache keine eindeutig zutreffende Bezeichnung. Es soll «atemkräftig» dafür vorgeschlagen werden. In der Wahrnehmung von Atemkraft und Atemnot haben wir hier die Polarität mit dem kürzesten Rhythmus gefunden.

Ein zweiter Rhythmus hängt mit der Aufnahme von Flüssigkeit zusammen. Auch hier ist es schwierig, zum Durst, der die Empfindung des Mangels beschreibt, das seinen Gegensatz bezeichnende Wort zu finden. In dem schönen Partizip «erquickt» lebt mehr die seelische Antwort auf die Wahrnehmung als diese selbst. Wir wollen es trotzdem aufnehmen und dabei beachten, dass wir es allein für die Bezeichnung des Wahrnehmungsinhaltes verwenden wollen.

Die dritte Polarität, die sich auf die feste Nahrung bezieht, ist mit den Worten «satt» und «hungrig» gut beschrieben. Da wir mehrmals täglich essen und trinken, ist es schwer zu sagen, welcher der beiden Rhythmen «erquickt – durstig» oder «hungrig – satt» die längere Phase hat. Das stellt sich erst heraus, wenn man erfährt, welche der beiden Mangelsituationen der Organismus länger erträgt: zweifellos den Hunger. Deshalb stellen wir die drei Polaritäten der umweltgerichteten Seite der Lebensorganisation in die folgende Reihe, die sich aus der abnehmenden Phasenlänge ihrer Rhythmen ergibt: satt – hungrig, Erquickung – Durst, Atemkraft – Atemnot.

Es ist naheliegend, die 12 Urphänomene des Spektrums des Lebenssinnes im Kreis zu ordnen und die drei Phasenlängen ihrer Rhythmen als Ordnungsprinzip heranzuziehen:

Kurzer Rhythmus der Lebensorganisation

- umweltgerichtete Seite: Atemkraft – Atemnot

- leibgerichtete Seite: Leichte – Schwere.

Mittlerer Rhythmus der Lebensorganisation

- umweltgerichtete Seite: Erquickung – Durst

- leibgerichtete Seite: Kraftgefühl – „Abgeschlagenheit“.

Langer Rhythmus der Lebensorganisation

- umweltgerichtete Seite: satt – hungrig

- leibgerichtete Seite: MorgenFrische – Abendmüdigkeit.

In der Regel ist der Mensch für diesen Sinn nicht besonders wach. Wer gesund ist, sein Leben harmonisch gestaltet, bei dem erscheint die Wahrnehmung des Lebenssinnes nur, wenn er seine Aufmerksamkeit bewusst auf einzelne Phänomene richtet. Sonst aber stellt sich ein seelisches Gefühl gegenüber dem Leibe ein, das man «behaglich» nennen kann. Es ist die die Leibesempfindung begleitende Stimmung der Seele, die sofort unterbrochen wird, wenn die Wahrnehmung eines einzelnen Phänomens hervortritt. Wie wir im Fortgang der Betrachtung noch sehen werden, wie einleitend und wie eben noch einmal kurz erwähnt, zeigt die menschliche Lebensorganisation (Ätherleib) zwei Wirkungsrichtungen: zur Umwelt gerichtet zerstört sie alle qualitativen Eigenschaften, die der Mensch aufnimmt, soweit, dass davon kein Rest mehr bleibt. Die auf den eigenen Leib gerichtete Seite erhält diesen, lässt ihn wachsen und reproduziert ihn. Von den Tätigkeiten unseres Ätherleibes in unserem physischen Leib gibt uns der Lebenssinn Kunde.

Wie verhält es sich mit dem Schmerz? Man könnte denken, dass er ein Phänomen des Lebenssinnes sei, zumal wir ihn hier schon erwähnt haben. Als wir die Erfahrung des schwerwerdenden Armes gemacht haben, ist die Wahrnehmung der Schwere langsam in die des Schmerzes übergegangen. So ist es auch beim Tastsinn. Wenn wir eine Spitze tasten, brauchen wir nur den Druck zu verstärken, und die Wahrnehmung geht in Schmerz über. Beim Wärmesinn ist es nicht anders, wenn wir uns einer heissen Platte nähern. Schmerz ist eine Empfindung, die sich immer dann einstellt, wenn ein beliebiges Phänomen der Wahrnehmungswelt über eine bestimmte Schwelle hinaus gesteigert wird. Schmerz ist im Gegensatz zur Sinnesempfindung indifferent. Es ist immer derselbe Schmerz, ob er aus dem Wärme-, dem Tast-, dem Lebenssinn oder irgend einem anderen Sinn hervorgeht. Trotzdem bleibt der Eindruck berechtigterweise bestehen, dass der Schmerz auch im Leibe, und nicht nur in der Seele ist, wo er selbstverständlich auch entstehen kann. Worum es sich handelt, wird man am besten an lokalisierten Sinnesorganen wahrnehmen können, an Auge und Ohr. Geht die Licht- oder die Tonwahrnehmung durch Steigerung in Schmerz über, so entsteht dieser im Sinnesorgan. Das Auge oder das Ohr schmerzt. Statt ein Tor zur Welt für die Seele zu sein, erscheint das Organ selbst im Sinnesbewusstsein. Damit hängt zusammen, dass der Schmerz räumlich differenziert sein kann. Er kann an der Oberfläche des Leibes auftreten oder im Inneren. Er kann punktuell oder flächig erscheinen. Auch sein zeitlicher Ablauf und seine Intensität differenzieren sich. Da der ganze Leib an jeder Stelle schmerzen kann (von Haaren, Nägeln und dem Zahnschmelz abgesehen), ist auch der ganze räumliche Leib des Menschen Sinnesorgan.

Der Bewegungs- und Lagesinn

Der Bewegungs- und Lagesinn

Beginnen wir wiederum mit einem Selbstversuch. Man schliesse die Augen, bewege eine Hand und beobachte, welche Bewegung der ausgestreckte Zeigefinger dabei im Raum ausführt. Unterscheidend lassen sich dabei zwei Qualitäten feststellen. Ob die Bewegung schnell oder langsam oder ob sie gerade oder gekrümmt geführt wird. Wollen wir «schnell» oder «langsam» von «gerade» oder «gekrümmt» isolieren, bleibt nur übrig, einen Punkt vorzustellen und allein dessen Verhalten in der Zeit, nicht im Raume, zu beobachten. Das ist zwar etwas, was in der Sinneswirklichkeit als reine Beobachtung nur annähernd zu erleben ist, aber als Qualität natürlich vom linearen Aspekt von «gerade – krumm» getrennt werden muss. Das Zeitliche einer Bewegung kann aber auch ganz zur Ruhe kommen. In diesem Fall bleibt eine Wahrnehmung von der Lage meines Fingers im Verhältnis zu mir selbst bestehen. Diese Wahrnehmung kann ich von allen meinen Gliedern haben: am deutlichsten von allen Vorsprüngen, besonders den Gliedrnassen, am wachsten an den Händen. Da der Bewegungssinn auch eine Wahrnehmung des ruhenden Leibes vermittelt, können wir ihn auch Lagesinn nennen. Denn die Lage der Glieder zueinander ist für diesen Sinn der Inhalt ihrer Wahrnehmung, wenn sie ruhen. Will ich für die Qualitäten der Lage meiner eigenen Leiblichkeit «zu mir selbst» erwachen und das nicht als eine Frage der euklidischen Geometrie abtun, ist es gut, mir ein Empfindungsurteil darüber zu verschaffen, welche der zu erlebenden Polaritäten der Raumrichtungen «vorn – hinten», «links – rechts» und «kopfwärts – fusswärts» mit den bisher entdeckten polaren Bewegungsqualitäten: «ruhend – schnell» und «krumm – gerade» zusammenklingen. Die zeitliche Komponente von «ruhend – schnell» passt nur zu der Raumrichtung «hinten – vorn». In der Art, wie ich mich gehend fortbewege, wie ich durch die Welt oder den Raum schreite, drückt sich meine eigene seelische Natur aus: vom tastend-zögernden bis zum kraftvoll-zielsicheren Schritt vorwärts. Gemeint ist damit nicht die Art, wie der Mensch als Ich-Wesen seinen Schritt führen kann. Da ist er frei zum Gestalten dessen, was der Situation angemessen ist. Gemeint ist dasjenige, was sich unbewusst im Schreiten eines Menschen seelisch ausdrückt.

Der Raum, der mich in ein linkes und in ein rechtes Wesen teilt, ist der Raum, in dem Arme und Hände ihr Bewegungsspiel entfalten. Da kommt es auch auf den Gegensatz «ruhend – schnell» an, aber die zweite Polarität «gerade – krumm» tritt dazu. Im schnellen Deuten bis zum langsam beschreibenden Bogen lebt die Gestik, in der sich das menschliche Seelenwesen rein ausspricht.

Bleibt noch «kopfwärts – fusswärts». Lässt sich auch zu dieser Lagewahrnehmung eine Bewegungspolarität entdecken, die so zu ihr passt wie «ruhend – schnell» zur Lage «hinten – vorn» und «gerade – krumm» zu «links – rechts»? Bauen wir dazu eine Reihe auf Die Polarität «ruhend – schnell» lebt sich vor allem in der Zeit dar, für das zugehörige Räumliche genügt ein Punkt. Aus dem Punkt wird eine Linie, wenn die Polarität «gerade – krumm» dazukommt. Wir sehen also, dass wir einen Schritt «räumlicher» werden müssen, falls sich die Reihe fortsetzen lässt. Beobachten wir, wie Kumuluswolken, die sich am Nachmittag eines sonnigen Hochsommertages bilden, sich zu hohen, oft Gewitter ankündigenden Wolkentürmen aufbauen. In der oberen Partie solcher Wolken sieht man eine oft sehr schnell ablaufende Bewegung, die am besten mit dem Wort «quellen» belegt wird. Solche Quellbewegungen sind auch im Wasser schön zu beobachten, sei es in aufschäumenden Gebirgsbächen oder, sehr viel ruhiger und das Phänomen in Reinheit endlos und nur leicht rhythmisiert vorführend, in den Karstquellen. Am schönsten zeigt sie wohl der Blautopf in der Schwäbischen Alb. Die Polarität zur Quellbewegung nennen wir «schwinden». Auch das ist im Wasser an jedem einsaugenden Wirbel schön zu sehen. Die Natur führt vor, dass Quell- und Schwindebewegungen in der «oben – unten» oder, hinsichtlich des Menschen in der «kopfwärts – fusswärts»-Raumrichtung zu Hause sind. Wie ist es nun für das Selbsterlebnis mit quellend – schwindenden Bewegungen? Auch hier lässt sich von einer Reihe ausgehen. «Ruhend – schnell» haben wir ja das Schreiten zugeordnet empfunden, «krumm – gerade» die Arm- und Handbewegungen im freien Raum des linken und rechten Menschen, in dem sich die Seele in den Gesten offenbart. Das Quellen – Schwinden in den «kopfwärts – fusswärts»-Richtungen ist bekannt als seelisches Selbstgefühl. Damit verlassen wir die Sinneswahrnehmung.

Um ein Beispiel zu nennen: im vierten Lebensjahrsiebt hat der Mensch dieses seelische, nach oben aufquellende Erlebnis, wenn er von der sozialen Umwelt, auf die er Wert legt, in seiner Leistung anerkannt wird; im umgekehrten Fall hat er das Erlebnis des Schwindens.

Wir sehen, wie im Menschen die Bewegung aus der Sinneswelt in die Seelenwelt übergeht. Im Hinblick auf die Bewegungen in der Natur können wir sagen: in den Strömungen von Wasser und Wolken sind die quellend – schwindenden Bewegungen deutlich nicht auf den Beobachter, sondern auf das Objekt der Beobachtung bezogen. So ist es auch, wenn der Lauf eines Tieres oder der Flug eines Vogels beobachtet wird. Anders ist es mit den Raumesrichtungen der Lage. Im Seh- und im Hörfeld bezieht sich die Lage eines Ortes im Raum immer auf den Ort, von dem aus beobachtet wird. «Vorn – hinten», «links – rechts», «kopfwärts – fusswärts» breiten sich vom Beobachtungsort in die Umwelt aus. Deshalb sind Lagewahrnehmungen mehr dem eigenen Leib, Bewegungswahrnehmungen mehr dem Umgebungsraum zugeordnet.

Aus den entwickelten Gesichtspunkten lassen sich damit die 12 Urphänomene des Lage- und Bewegungssinnes zum Spektrum ordnen:Zeitliche Komponente herrscht vor:

- Umraum: schnell – ruhend

- Eigenraum: vorn – hinten

Zeitlich-räumliches Gleichgewicht:

- Umraum: gerade – krumm

- Eigenraum: links – rechts

Räumliche Komponente herrscht vor:

- Umraum: quellen – schwinden

- Eigenraum: kopfwärts – fusswärts

Auf die Schicht der Welt, die sich dem Menschen durch den Lage- und Bewegungssinn offenbart, haben wir schon hingewiesen. Alles Seelische lebt in den Bewegungen. Die Tiere sind überhaupt das Beobachtungsfeld für den Bewegungssinn. Alles Tierverhalten setzt sich aus Bewegungsabläufen zusammen. Jede Tierart zeigt das ihr eigentümliche Verhalten, von den nervösen, immer in Flucht übergehenden schnellen Bewegungen der Maus bis zu den ruhigen, durch die Umwelt nur wenig beeinflussten Verhaltensweisen der Rinder. Schad hat gezeigt, dass Färbungen und Verhalten der Tiere korrelierende Erscheinungen sind. Aus unserem Gesichtspunkt hängen Farben und Bewegungen ebenfalls zusammen, da beide in der Seelenwelt ihren Ursprung haben. Der Bewegungssinn kann in seiner Bedeutung für die Ganzheit des Sinneserlebnisses nur dann richtig eingeschätzt werden, wenn wir noch auf einige Phänomene aufmerksam machen.

Nicht nur die menschliche Gestalt als Ganzes dient dem Lage- und Bewegungssinn als Sinnesorgan, wie es der Fall ist, wenn ich die Lage eines meiner Organe zum Ganzen des Leibes wahrnehme. Der Bewegungssinn kann auch über das Auge, über das Ohr, ja sogar über den Tastsinn arbeiten. Über letzteren beispielsweise nehmen wir Bewegung wahr, wenn ein Marienkäfer oder -noch kontinuierlicher – eine Schnecke über die Hand läuft. In beiden Fällen sind zwei Sinnesqualitäten in ihrem Zusammenspiel gegeben: zum einen das Tasterlebnis, zum anderen die Bewegung über die Hand. Nur das letztere vermittelt der Bewegungssinn. Ganz unabhängig von unserem eigenen Leib erleben wir Bewegungen, die wir sehen oder hören, wenn der Bewegungssinn sich des Auges oder des Ohres als Sinnesorgan bedient. Wir sehen oder hören den Menschen oder das Tier,

das sich in der Landschaft bewegt, die Wolken, die über den Himmel ziehen, das Fliessen des Wassers oder die Bewegung der Blätter im Winde. Bleibt das sich bewegende Objekt stehen, so ist auch dann seine Lage im Verhältnis zur Lage aller anderen Dinge im Sehfeld eine Erfahrung, die wir dem Bewegungs- und hier dem Lagesinn zuzuschreiben haben.

Vor einem weiteren Problem stehen wir, wenn wir auf den Mond blicken, der sich zwischen Wolken hin und wieder blicken lässt. Hat man dabei weder eine Hauswand, einen Baum noch die Horizontlinie im Blickfeld, so wird der Mond bewegt und die Wolken werden ruhend erscheinen. Oder man sitzt im Zug und hat die Empfindung, dass die Fahrt begonnen habe, bis man bemerkt, dass es der Zug auf dem Nachbargleis ist, der sich wirklich bewegt. Das macht uns auf die Bedingungen aufmerksam, die zur eindeutigen Wahrnehmung einer Bewegung gegeben sein müssen. Es muss ein ruhendes Bezugssystem vorhanden sein. Dieses kann entweder durch die Lagewahrnehmung des ganzen Leibes oder auch durch den Hintergrund, die Kulisse des Sehfeldes, erzeugt werden. Gerade hier gilt, dass die Objekte umso eindeutiger bewegt erscheinen, je kleiner sie sind und je erfüllter die ganze Kulisse ist. Das ist eine tiefgehende Erfahrung, an die der Bewegungssinn und die in ihm waltende Intelligenz gewöhnt sind und an der sie sich geübt haben. Kehrt sich dieses Verhältnis um, wie beim Mond zwischen den Wolken, wo ja allein der Mond der Kulisse angehört, so greift der Bewegungssinn dann in der oben geschilderten Art ein. Sobald eine Hauswand oder auch nur ein Mast mit dem Mond zur ruhenden Kulisse zusammenwächst, bewegen sich die Wolken, und der Mond erscheint ruhend. Genauso ist es auch beim anfahrenden Zug. Sobald ein Kulissenelement wahrgenommen wird, das Dach des Bahnhofes, der Würstchenverkäufer zwischen zwei Wagen oder der Hintergrund des Bahnhofsgebäudes, organisiert der Bewegungssinn das Gesamtbild wirklichkeitsgemäss. Schliesslich sei noch auf eine Erfahrung hingewiesen, wo der Inhalt der Wahrnehmung davon abhängt, ob ich selber ruhe oder mich bewege. Man blicke auf einen möglichst gut übersehbaren Horizont, zum Beispiel von einem Schiff auf das Meer. Solange man mit ruhendem Blick den Horizont betrachtet, erscheint er als Gerade. Sobald man sich um seine eigene Achse dreht, erscheint er als Kreis oder Kreisabschnitt, also gekrümmt. Das leitet zu dem Problem über, dass ich im Laufen mich selbst als bewegt empfinde und die Welt als ruhend wahrnehme. Wir sind zwar sehr gewohnt, dass es so ist, trotzdem ist es nicht selbstverständlich. Man erinnere sich nur daran, dass es auf der Kinoleinwand oder auf dem Bildschirm anders ist: jeder Kameraschwenk erzeugt eine Bewegung des Bildes vor dem Betrachter. Je näher die Objekte vor der Kamera gefilmt werden, umso deutlicher bewegen sie sich durch jeden Schwenk. Im Hinblick auf den Horizont kann der zugrunde liegende Sachverhalt weit weniger deutlich bewusst werden. Man kann aber durch einen «Schwenk» auch die mit den Augen gesehenen Bilder bewegen. Dazu halte man mit der linken Hand das linke Auge zu, blicke mit dem rechten geradeaus und drücke mit dem Zeigefinger der rechten Hand von rechts unten nach links oben gegen das rechte Auge. Das gesehene Bild bewegt sich gegen die durch den Druck erzeugte Augenbewegung. Daraus ergibt sich, dass das ruhende Sehfeld nur dadurch zustande kommt, dass der Bewegungssinn die Bewegungen der beteiligten Muskulatur wahrnimmt, wenn der Blick wandert. Das liegt dem Erlebnis der Eigenbewegung vor einer ruhenden Kulisse zugrunde – unabhängig davon, ob die Eigenbewegung nur an der Augenmuskulatur oder an dem ganzen Bewegungsapparat wahrgenommen wird. Wird das Auge mechanisch von aussen bewegt, wie in unserem Experiment, fällt die Wahrnehmung der Eigenbewegung fort, und die Folge ist das wackelnde Sehfeld. Ähnlich ist es auch mit der Horizontwahrnehmung, von der wir ausgegangen sind. Ruht der Blick auf dem Horizont, erscheint er als das, was er im Ausschnitt ist: eine Gerade (man kann das mit Hilfe eines Lineals prüfen). Bringe ich mich als mich bewegender Mensch mit dem Bewegungssinn in eine Beziehung zu ihm, erscheint er als das, was er auch ist: eine in sich selbst zurücklaufende Gerade, also ein Kreis. Da die Horizontlinie wirklich beides ist, lässt es sich auch getrennt wahrnehmen.

Der Gleichgewichtssinn

Der Gleichgewichtssinn

Während wir uns als wache Menschen den Tätigkeiten des Tageslaufes zuwenden, gebrauchen wir dabei den Gleichgewichtssinn pausenlos. Für ihn selbst sind wir dabei selten wirklich wach. Das ändert sich aber schnell, wenn wir folgendes Experiment durchführen: man stelle sich aufrecht hin, die Füsse etwas auseinander, ohne die Fersen vollständig zu schliessen. Nun neige man sich im Fussgelenk rückwärts, ohne die Streckung des Körpers zu verändern. Bald ist der Augenblick eindeutig zu erleben, da die Möglichkeit, sich stehend zu halten, verlorengeht und in das Umfallen-Müssen übergeht. Je langsamer man sich neigt, umso deutlicher wird dieser Moment zu erleben sein. Gleichzeitig haben wir ein Bein zurückgestellt, um nicht wirklich umzufallen. Die Gliedrnassenbewegung, unser Gleichgewichts- und unser Bewegungssinn spielten also eng und koordiniert zusammen. Dieses Zusammenspiel soll zunächst betrachtet werden, um eine notwendige Unterscheidung treffen zu können.

Die Frage, ob bei dem eben beschriebenen Versuch auch die Wahrnehmung der Lage, also des räumlichen Verhältnisses der einzelnen Körperteile zueinander, sich verändert habe, müssen wir verneinen. (Dabei wird davon abgesehen, dass wir den Fuss zurückgestellt haben, was selbstverständlich als Lageveränderung empfunden wird.) Die Lage der Glieder in den Raumrichtungen «kopfwärts» – fusswärts», «links – rechts» und «vorn – hinten» ist während des Versuches so geblieben, wie sie vorher war. Was sich aber verändert hat, ist das Verhältnis dieser Lagewahrnehmung zur Senkrechten, sowohl zur «kopfwärts – fusswärts»- wie zur «vorn – hinten»-Empfindung. Das Zusammenspiel der «Aufrecht»- oder «Senkrecht»- Wahrnehmung des Gleichgewichtssinnes und dem den Leib ergreifenden Willen ist die Tagessituation körperlich arbeitender Menschen. Wiederholen wir nun den beschriebenen Versuch, aber mit der Absicht, für die «Auf-recht»- Wahrnehmung wirklich wach bleiben zu wollen. Dafür genügt es, nicht ganz bis an den Punkt heranzugehen, hinter dem ich das Gleichgewicht verliere. Nun wird erlebt, wie die Senkrechte vor meinem Kopf und hinter meinen Füssen liegt, wenn ich zurückgebeugt stehe. Wie sie in meine Körperachse wandert, wenn ich «in die Senkrechte» gehe, und hinter meinem Kopf und vor meinen Füssen liegt, wenn ich mich nach vorn beuge. Also ist die Lagewahrnehmung «kopfwärts – fusswärts» deutlich etwas anderes als die Wahrnehmung der Senkrechten. Der Gleichgewichtssinn nimmt wahr, ob die Lage meiner Körperachse in der Senkrechten ist oder nicht. Das ist die erste Polarität, die wir hier gefunden haben: «in der Senkrechten – aus der Senkrechten» Das Erlebnis der Senkrechten, die mit mir im Raume wandert, wenn ich mich bewege, ist eine den Menschen im tiefsten Inneren berührende Wahrnehmung, wenn man übend gelernt hat, sie wach zu erleben.

Die zweite Polarität des Gleichgewichtsspektrums haben wir schon berührt: es ist die Empfindung, dass ich im Gleichgewicht bin und bleiben werde. (Die Koordinierung mit dem Bewegungssinn ist auch hier wieder eine sehr enge.) Man stelle sich die folgende Situation vor. Jemand redet mich mit dem Satz an: «Bitte, setzen Sie sich, hinter Ihnen steht ein Stuhl» Es gibt kaum jemanden, der sich setzen würde, ohne sich nach dem Stuhl umzublicken. Das hängt damit zusammen, dass die Bewegung des Hinsetzens eine zielgerichtete, final orientierte ist und die sichere räumliche Orientierung durch den vorangehenden Blick zur Voraussetzung hat. Man versuche es einmal ohne diesen Blick und man wird merken, wie man durch Tasterlebnisse, Anstossen an den Stuhl usw., sich langsam orientiert und die Hinsetzbewegung so ausführt, dass man die ganze Zeit bewusst im Gleichgewicht bleibt, ohne dieses auch nur einen Augenblick aufzugeben. Das ist anders, wenn ich mich nach einem Blick auf den Stuhl setze. Wird nämlich der Stuhl nach diesem Blick fortgenommen, ohne dass ich es merke, so falle ich hin, wenn ich nicht sehr geschickt bin. Ich setze mich so, dass ich mich in meinem Bewegungsablauf aus dem Gleichgewicht begebe. Die Bewegungsfolge ist dabei so koordiniert, dass das Gleichgewicht in dem Moment wiedergefunden wird, wenn die Berührung mit dem Stuhl einsetzt. Ist das nicht der Fall, findet der Betreffende sein Gleichgewicht erst auf dem Boden wieder.

Die zweite Polarität des Gleichgewichtssinnes, die wir mit den Worten «im Gleichgewicht – aus dem Gleichgewicht» bezeichnen können, begleitet als unbewusst bleibende Wahrnehmung alle Bewegungsabläufe.

Wie der Mensch eine exakte Wahrnehmung der aufrechten Richtung hat, hat er auch eine ebenso exakte Wahrnehmung der horizontalen Ebene. Das ist der Fall, wenn ich mich zum Schlafen hinlege. Auch hier ist – es sei wiederholt – die Lagewahrnehmung von der Gleichgewichtswahrnehmung zu trennen. Dreht man sich aus der Rücken- in die Bauchlage, wandert die Lagewahrnehmung des Bettes vom Rücken über eine Seite zum Bauch, ohne dass die Wahrnehmung der Horizontalebene sich dabei verändert. Die Empfindung des schief stehenden Bettes führt dazu, dass ich schlecht einschlafe. Liege ich auch noch diagonal auf einer schiefen Ebene, so kann mich das lange, wenn nicht sogar überhaupt am Einschlafen hindern. Man sieht, wie die vertikale Richtung zu dem wachen und die horizontale Ebene zu dem schlafenden Menschen gehört. Die Wahrnehmung der Horizontalen ist die einzige Wahrnehmung des Gleichgewichtssinnes, bei der auf die Koordination mit dem die Gliedmassen bewegenden Willen und dem Lagesinn verzichtet werden kann, ohne dass Unsicherheit oder Unruhe den Menschen ergreifen; im Gegenteil: durch dieses Tor zieht sich das Ich aus dem Leibe zurück. Mit der Anwesenheit des Ich im Leibe hängt dagegen die Wahrnehmung der Vertikalen zusammen. Alle drei Polaritäten des Gleichgewichtssinnes – in der Vertikalen – aus der Vertikalen; im Gleichgewicht – aus dem Gleichgewicht; in der Horizontalen – aus der Horizontalen – können sicher und exakt auch mit geschlossenen Augen erlebt werden. Dass die Augen dennoch vom Gleichgewichtssinn gebraucht werden, bemerkt man, wenn im Sehfeld und damit in der Umwelt der Gleichgewichtssinn beteiligt wird. Es lässt sich wahrnehmen, ob ein Mast, ein Baum oder eine Gebäudekante senkrecht stehen oder nicht, ob eine Ebene in der Horizontalen ist oder nicht und ob ein Gegenstand im Gleichgewicht steht oder nicht.

Wie ich durch das statische Organ meinen Leib im Schwerefeld erleben kann, so kann ich über das Auge die Dinge der Umwelt im Verhältnis zu ihm erleben. Beides hängt zusammen, und meine wache Gleichgewichtswahrnehmung in der Umwelt setzt die Tätigkeit des Gleichgewichtssinnes im statischen Organ voraus, was wir aber nicht bewusst wahrnehmen. In dem Verhältnis der Dinge zum Schwerefeld kann ich die gleichen drei Urphänomene wahrnehmen wie in meinem eigenen Verhältnis zu ihm. Damit lassen sich drei Gruppen von Urphänomenen mit je einer auf den Leib und einer auf die Umwelt gerichteten Seite zum Ganzen des Gleichgewichtsspektrums ordnen. Der Gleichgewichtssinn bildet die Tore, die das Ich durchschreitet, um seinen Tagesrhythmus zwischen dem wachen Zustand im Leibe und dem schlafenden, aus dem Leibe herausgezogenen Zustand durchleben zu können.

Die Absolutheit des Geistes findet sich auch in den Phänomenen des Sinnes wieder, der ihm dient: die Wahrnehmungen des Gleichgewichtssinnes sind im absoluten Sinn immer eindeutig, Mischphänomene treten nicht auf.Der Schwere entgegenstehend, das Wachbewusstsein tragend:

- Ich selbst: aufrecht stehen – nicht aufrecht stehen.

- Die Dinge: stehen aufrecht – stehen nicht aufrecht.

Im Schwerefeld sich orientierend:

- Ich selbst: ins Gleichgewicht kommen – aus dem Gleichgewicht kommen.

- Die Dinge: kommen ins Gleichgewicht – kommen aus dem Gleichgewicht.

Der Schwere hingegeben, das Tor zum Schlafbewusstsein bildend:

- Ich selbst: in der Horizontalen liegen – nicht in der Horizontalen liegen.

- Die Dinge: liegen horizontal – liegen nicht horizontal

Zusammenfassung: Die Willenssinne

Zusammenfassung: Die Willenssinne

Blicken wir auf die vier Sinne, die wir eben betrachtet haben: den Tastsinn, den Lebenssinn, den Bewegungs- und den Gleichgewichtssinn, so finden wir auch hier eine zunehmende Polarisierung der Phänomene, ähnlich wie wir es bei den dem Fühlen verbundenen Sinnen entdeckt haben.

Beim Tastsinn lässt sich ein stufenloser Übergang von «glatt» nach «rauh» usw. feststellen. Die Pole «glatt» oder «rauh» werden aber in der Wahrnehmung nie absolut erscheinen, denn es lässt sich immer eine noch glattere oder noch rauhere Empfindung als die faktisch gegebene vorstellen. Doch eine qualitative Steigerung durch Mischung, wie es für den Geruch und den Geschmack selbstverständlich ist, bleibt hier aus. Beim Lebenssinn verschwindet die Mitte zwischen «hungrig» und «satt», Schwere und Leichte usw. in dem allgemeinen Gefühl der Behaglichkeit. Beim Bewegungssinn werden die Pole zu Antagonisten. Entweder ist die Bewegung krumm oder gerade, die Lage links oder rechts. Nur «schnell» bis «langsam» kennt noch eine Übergangsreihe. Beim Gleichgewichtssinn schliesst ein Urphänomen nicht nur seinen Antagonisten, sondern auch das zweite Verhältnis zur Schwere aus. Wenn ich aufrecht stehe, dann stehe ich weder schief, noch liege ich in der Horizontalebene. Diese vier mit dem Willen des Menschen, mit seinem Tätigsein im Tageslauf verbundenen Sinne zeigen eine Verstärkung des antagonistisch-polaren Prinzips; dafür fehlen Steigerungen durch Mischung, die gerade die Hauptsache bei den Gefühlssinnen sind. Die Willenssinne bringen das Absolute des Geistes stärker zum Ausdruck als jene.

Nicht nur für die vier Cefühls-, auch für die vier Willenssinne haben wir gefunden, dass jeder der vier je eine Beziehung zu einem Wesensglied des Menschen hat. Mit dem Tastsinn nehmen wir die Substantialität der physischen Welt wahr. Die Tatsache, dass wir hier nach den Bedingungen zu ordnen hatten, unter denen die Phänomene erscheinen, zeigt die Beziehung zur stofflichen Welt. Zur Arbeitsmethode, die diese Welt erforscht, gehört die genaue Beschreibung der Bedingungen, unter denen die Erscheinungen mit Notwendigkeit und Ausschliesslichkeit auftreten. Durch den Lebenssinn nehmen wir die Zustände wahr, die sich durch die rhythmischen Tätigkeiten des Ätherleibes im physischen Leibe ergeben. Folgerichtig hatten wir hier das Spektrum nach drei Rhythmen zu ordnen. Durch den Lage- und Bewegungssinn nehmen wir wahr, wie sich Seelisches im Verhalten äussert. Hier hatten wir nach der Art, wie Lage und Bewegung seelisch zusammenklingen, zu ordnen.

Schliesslich braucht das Ich die Tore, die es in den Phänomenen des Gleichgewichtssinnes findet, um sich in zwei Seinsarten zum Leib in ein Verhältnis zu bringen.

Gleichgewichtssin, Tor des Geistes

Tastsinn, Mittler der physischen Welt

Lage- und Bewegungssinn,

Mittler der seelischen Welt

Lebenssinn, Mittler der eigenen Lebensprozesse

Die Denksinne

Die Denksinne

Es bleibt noch eine dritte Gruppe von vier Sinnen zu besprechen übrig.

Bisher haben wir die Sinne so behandelt, dass wir ihre Erlebnisfelder analysiert und die gefundenen Qualitäten nach in der Sache liegenden Kriterien geordnet haben. Auch im folgenden soll diesem Grundsatz treu geblieben werden.

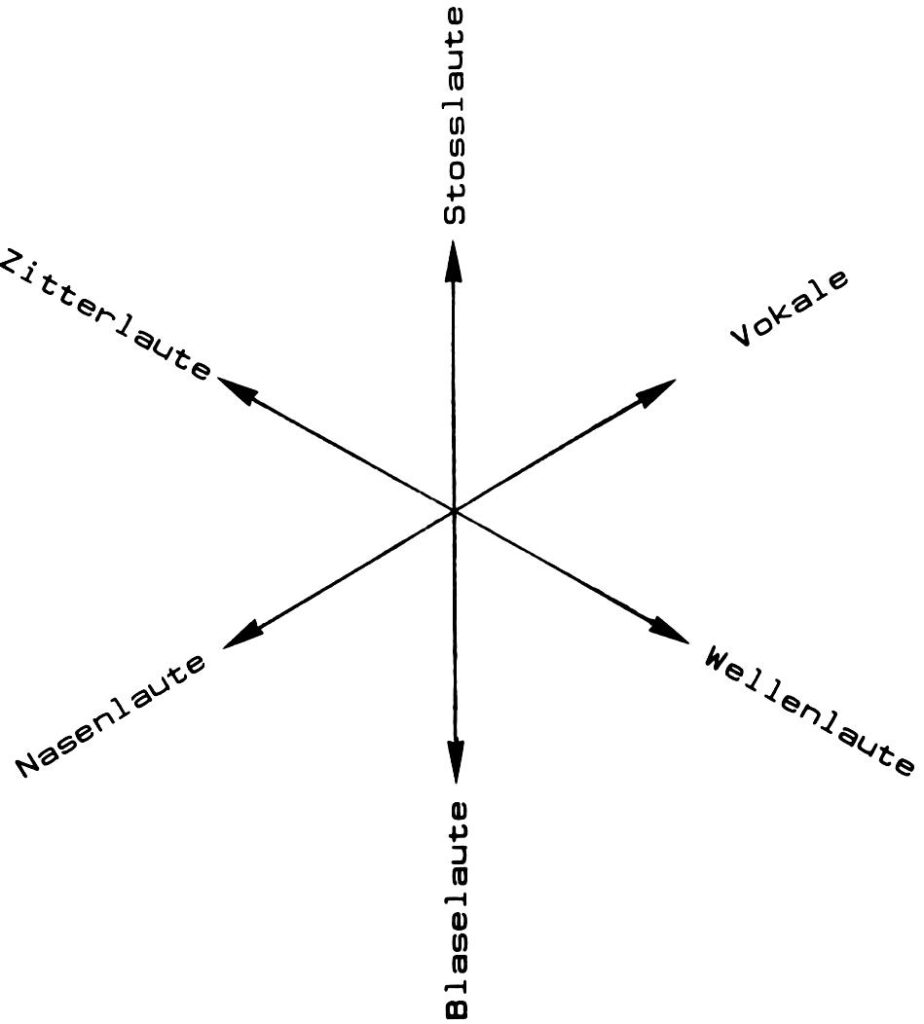

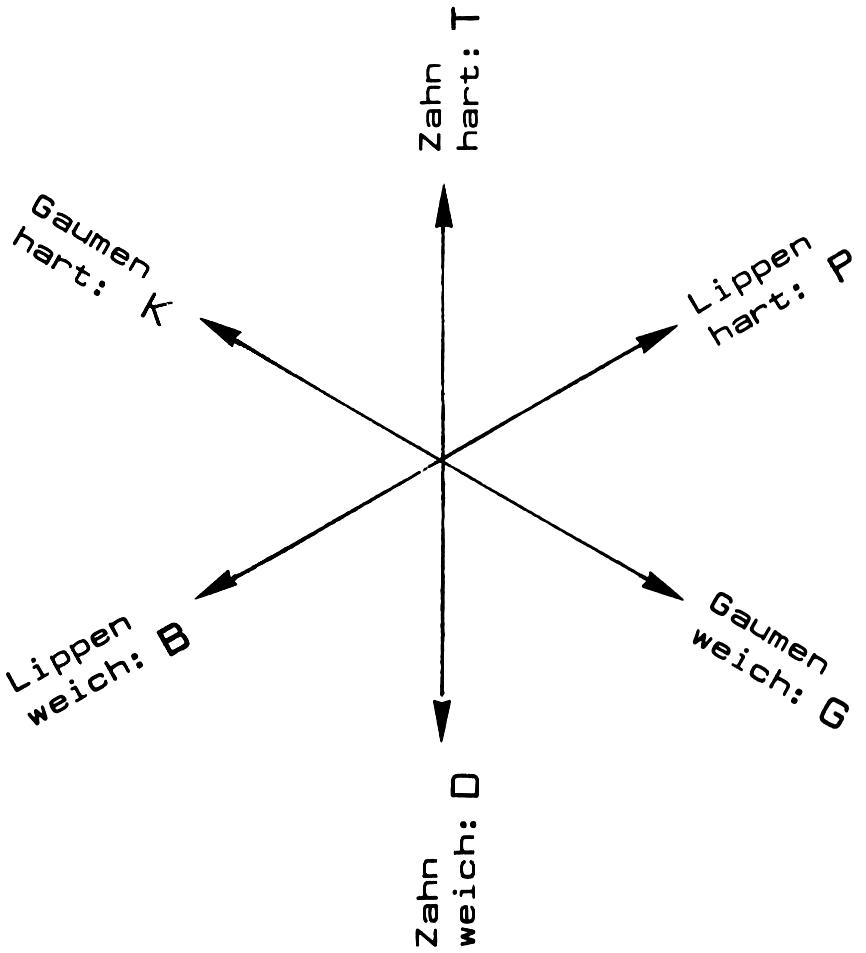

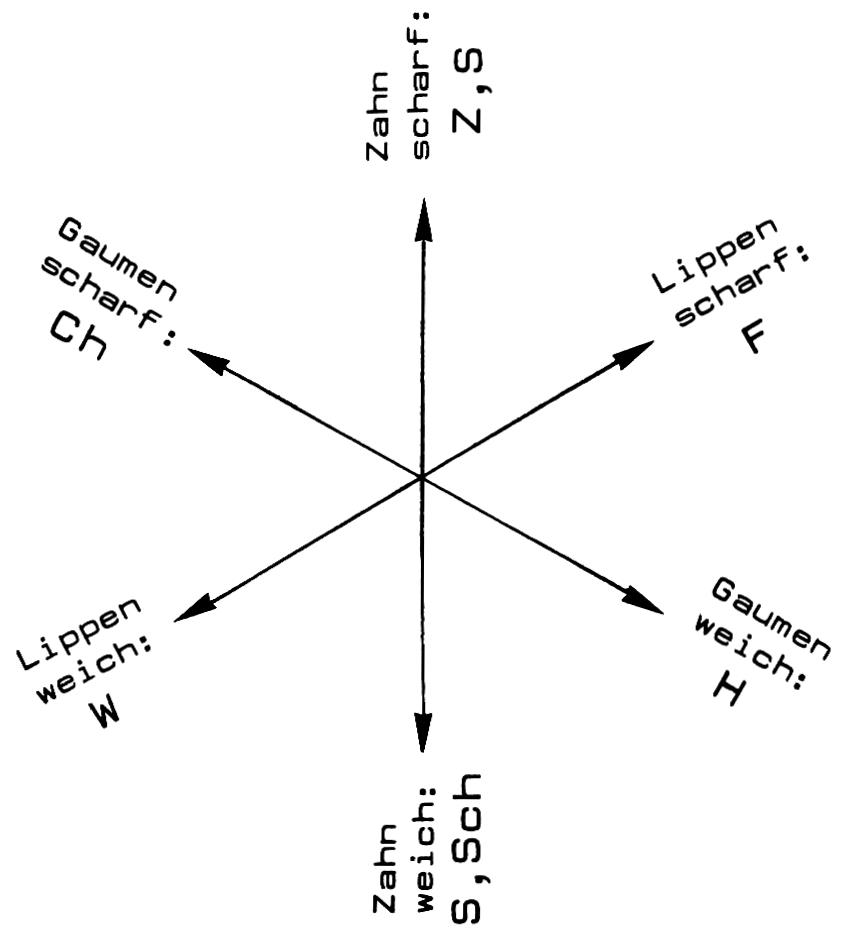

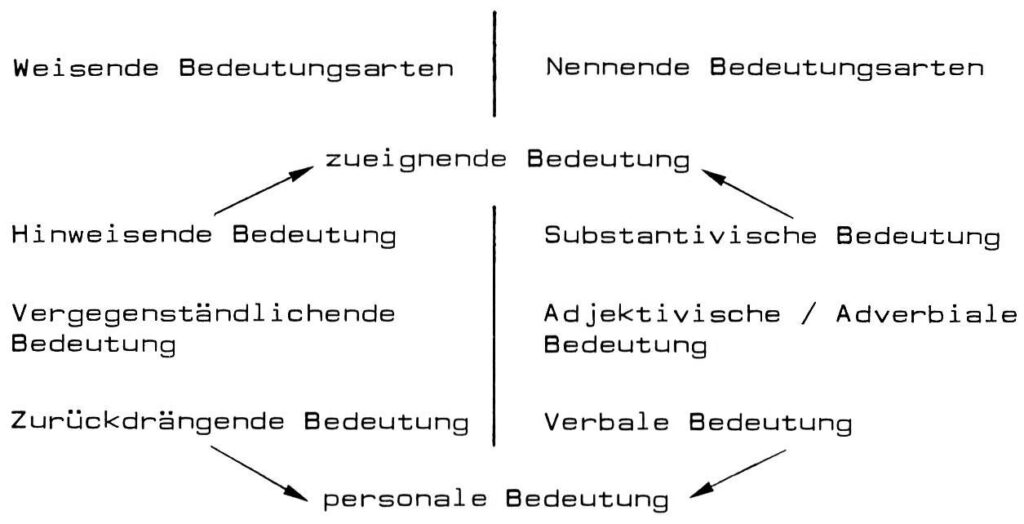

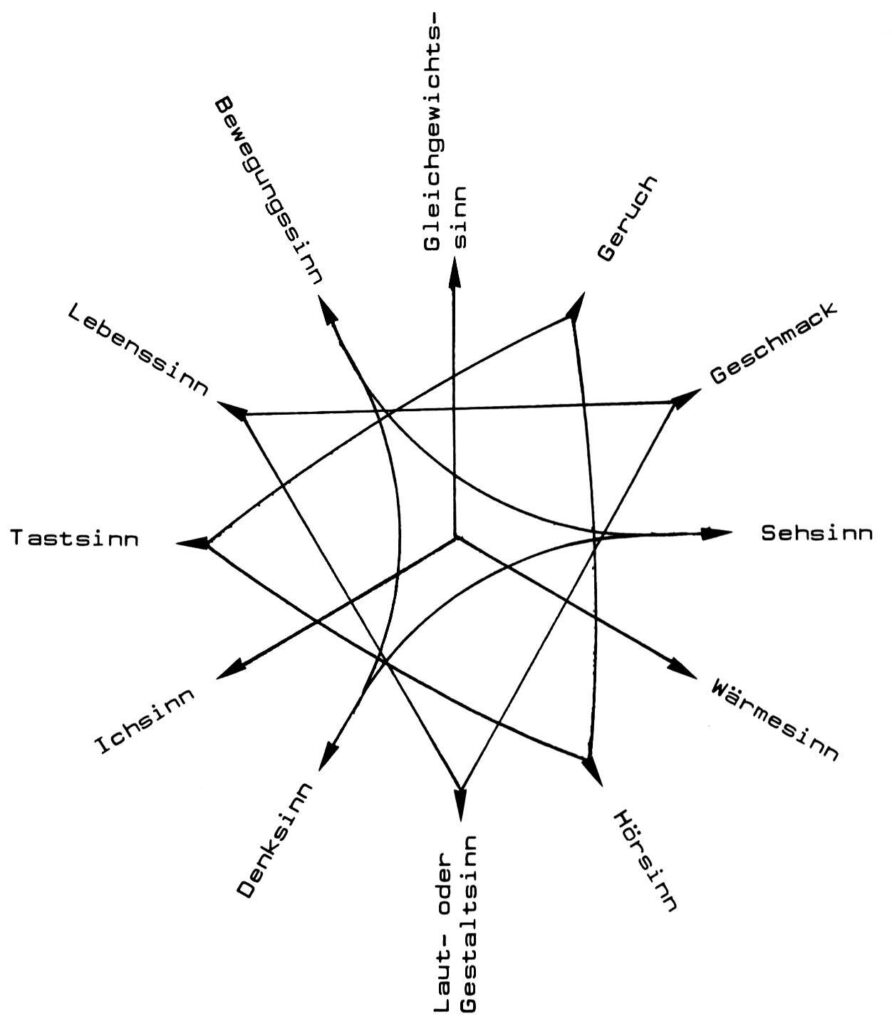

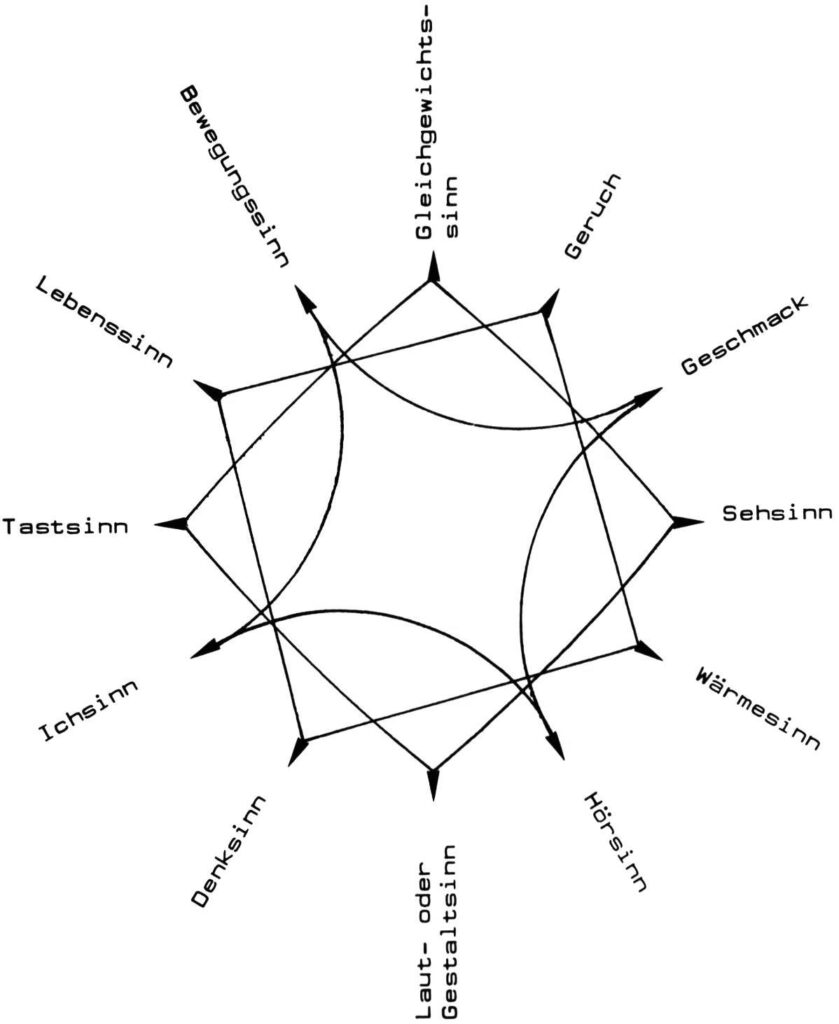

Wir wollen ihn allerdings so anwenden, dass er uns hilft, die einzelnen Sinnesfelder erst einmal voneinander zu trennen. Denn die Sinne, von denen jetzt gesprochen werden soll, der Hörsinn, der Lautsinn, der Denk- und der Ichsinn, werden in der Regel nicht isoliert voneinander tätig. Auch soll daran erinnert werden, dass wir «Sinn» genannt haben, was zu einem «Spektrum gleichartiger Qualitäten» zusammenzufassen ist – wie Farben, Lebenszustände oder Gleichgewichtswahrnehmungen -, weil wir nach diesem Kriterium auch hier unterscheiden wollen.

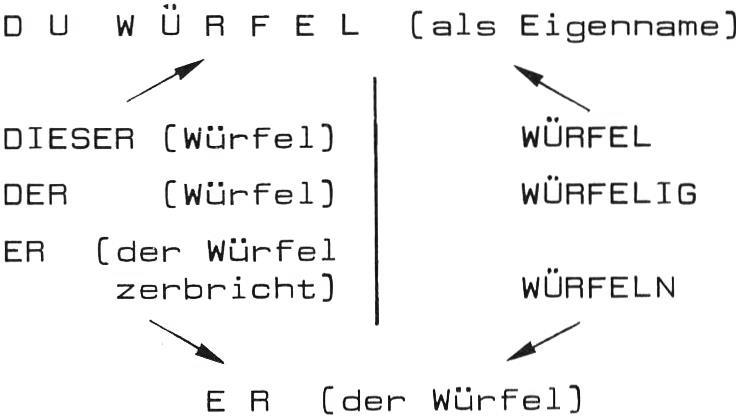

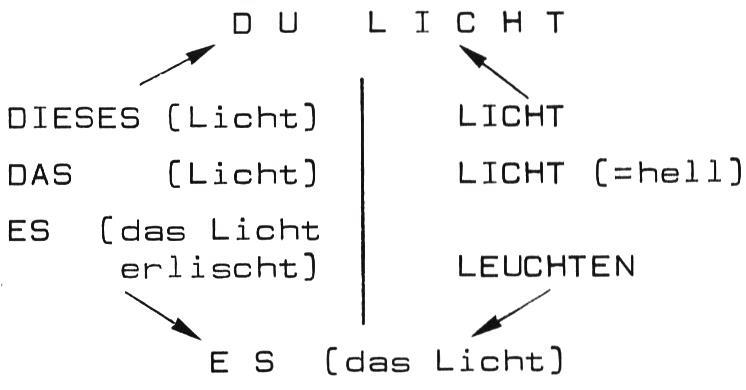

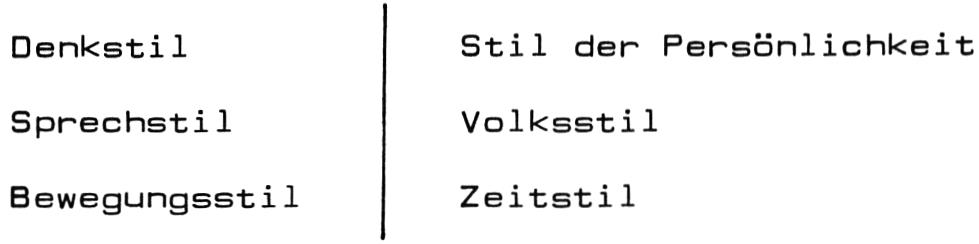

Hören wir einem Menschen zu, der spricht, um uns seine Gedanken mitzuteilen. Welche Felder gleichartiger Qualitäten lassen sich in dem unterscheiden, was uns so gegenübertritt? Da sind einmal die Worte, die als das Nacheinander der Lautgestalten auftreten. Ausser den Lautgestalten, die sich aus Vokalen und Konsonanten zu dem bilden, was wir «Wort» nennen, hören wir auch die Bedeutungsweisen, die den Worten anhaften. Ja, wir können sogar sagen, dass es in der Alltagssprache alleiniger Zweck der Worte ist, Vehikel der Begriffsinhalte zu sein. Schliesslich hört man auch die Persönlichkeit, die spricht; man nimmt sie in ihrem Stil, das heisst in ihrer individuellen Denk- und Sprachform wahr. Natürlich muss man den Sprechenden zuvor kennengelernt haben, um seinen Stil aufzufassen. Laut, Gedanke und Stil repräsentieren drei verschiedene Qualitätsfelder und sind daher auch drei verschiedenen Sinnen zuzuordnen. Es ist die Aufgabe der folgenden Betrachtungen, dies durch experimentelle Anordnungen zu zeigen. Zunächst aber soll dargestellt werden, dass die Lautgestalten der Worte etwas anderes sind als die Geräusche, aus denen sie gestaltet werden. Die Qualitätsschicht der Geräusche nehmen wir mit dem Hörsinn wahr, der als vierter Sinn im Hörfeld zu entdecken ist. Die folgende Darstellung wird zeigen, dass wir dem Hörsinn einen kleineren Geltungsbereich zuweisen, als es sonst üblich ist.

Der Hörsinn

Der Hörsinn

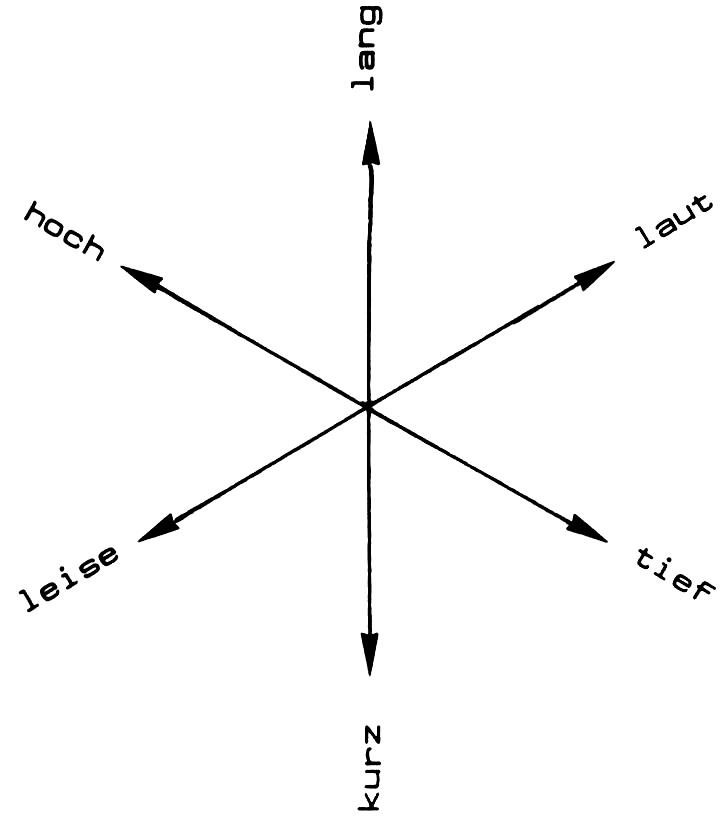

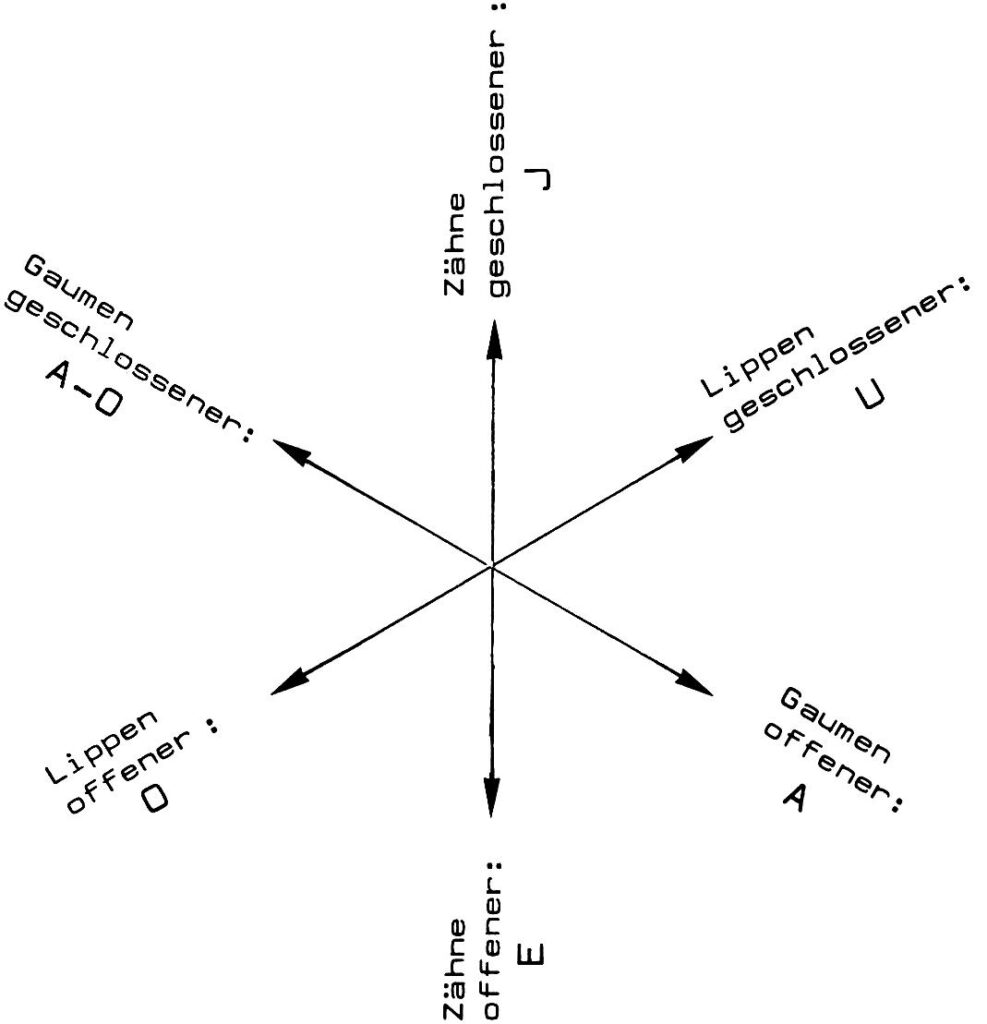

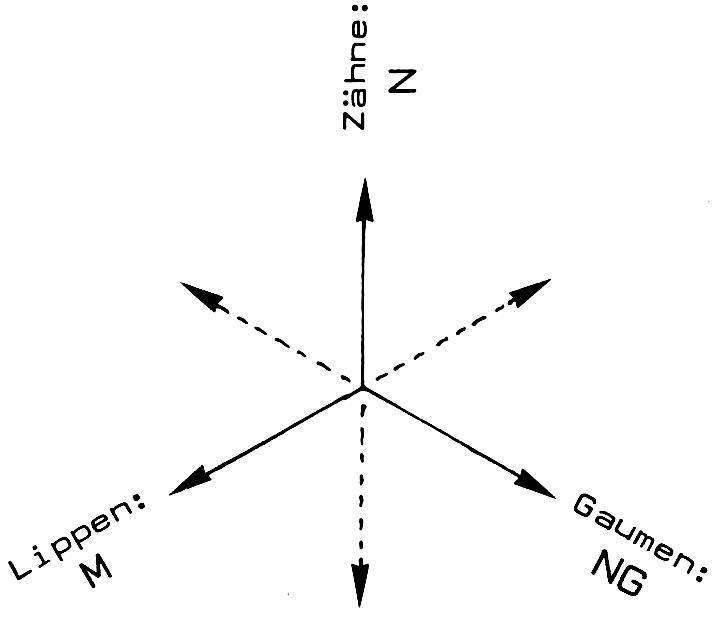

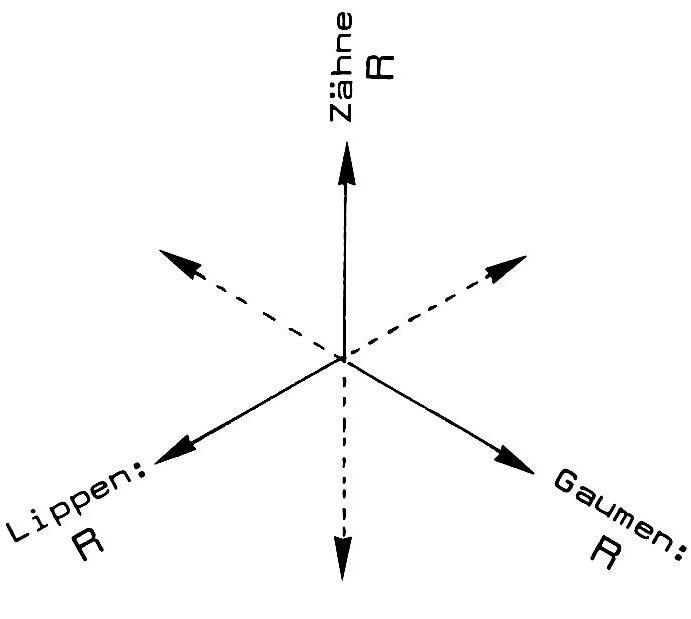

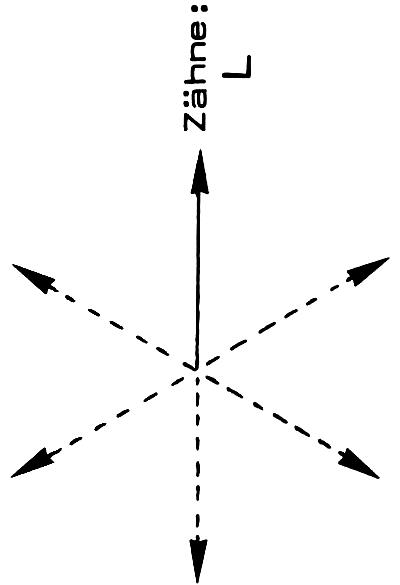

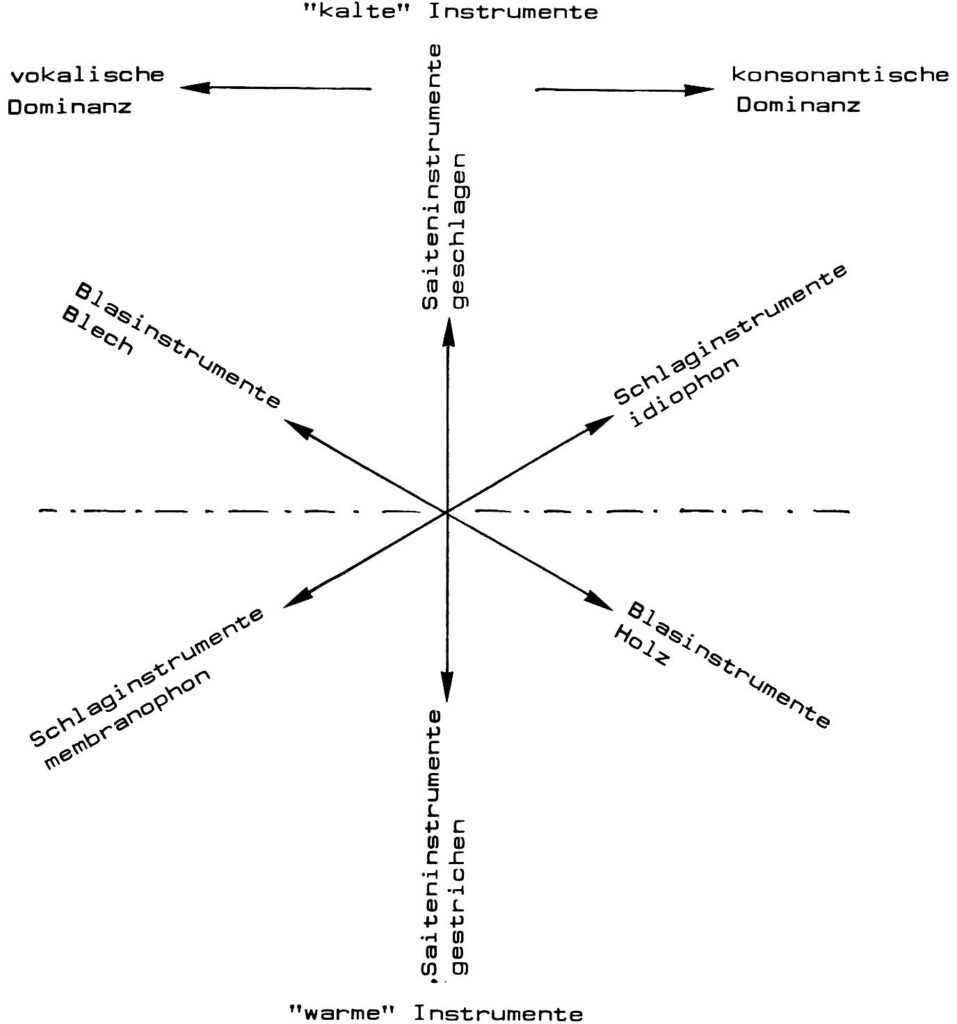

Die Qualitäten des Hörspektrums lassen sich nur unvollkommen von denen des Lautsinnes trennen. Einleitend soll diese Tatsache experimentell vorgestellt werden. Der Leser bemühe sich, die Saite einer Violine anzustreichen (für andere Instrumente gilt dasselbe sinngemäss). Welche Möglichkeiten bieten sich, den Grundton dieser Saite zu verändern?

- Die Spannung der Saite lässt sich erhöhen oder herabsetzen; dadurch wird ihr Grundton höher oder tiefer.

- Die Saite lässt sich stärker oder schwächer anstreichen; der Ton wird lauter oder leiser.

- Schliesslich kann man die Saite kurz oder lang anstreichen; der Ton wird kürzer oder länger erklingen.